Seit 1992 z?hlt die Altstadt von Bamberg zum UNESCO-Welterbe, da sie in einzigartiger Weise die mitteleurop?ische Stadt repr?sentiert, welche sich auf frühmittelalterlichen Grundstrukturen entwickelte. Als Teil dieser frühen Stadtstruktur sind die Kurien auf dem Domberg ein exemplarisches Zeugnis des mittelalterlichen Wohnbaus. Bei den Geb?udekomplexen handelt es sich um Hofanlagen, die aus mehreren Geb?uden bestehen. Dazu geh?rten meist ein steinerner Wohnbau, Wirtschaftsgeb?ude und eventuell eine Kapelle sowie ein Hofraum und G?rten. Die Anlagen wurden seitens des Domstifts als Lehen an den jeweiligen Domherren vergeben. Obwohl diese im heutigen Bestand eher unscheinbaren Bauten der mittelalterlichen Stadt Bamberg eher abseits der ?ffentlichen Wahrnehmung stehen, bieten sie einen weitreichenden Quellenwert, welcher sich mit den Methoden der historischen Bauforschung erschlie?en l?sst und am Beispiel des Domherrenhofes ?St. Philippus und Jakobus I” (heute Obere Karolinenstra?e 4 und 4a) in exemplarischer Weise greifbar wird.

Der Geb?udekomplex wurde als Teil der Inventarisierung für das Gro?inventar ?Die Kunstdenkm?ler von Bayern – Stadt Bamberg, Bd. 2: Domberg, Teilband 2,3 – Domburg und Domherrenh?fe“ vermessen und bauforscherisch untersucht. Er befindet sich am Nordrand des Domberges zwischen der Oberen Karolinenstra?e (früher Burggasse) und der Aufse?stra?e (fru?her Hadergasse). Heute grenzt das Anwesen im Osten an den westlichen Flügel der Neuen Residenz und deren Nebengeb?ude. Im Westen befindet sich die Obere Karolinenstra?e 6, Kurie St. Philippus und Jakobus II, die ehemals ein Teil der ursprünglichen Anlage war.

Die Bamberger Inventarinitiative unter der Leitung von Herrn Dr. Exner (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege) nimmt mit der Erarbeitung eines siebenb?ndigen Gro?inventars eine Sonderstellung in der Inventarisation und Denkmalforschung ein. Im klassischen Sinne kann unter der Inventarisation die vollst?ndige und pr?zise Erfassung der Denkm?ler mithilfe wissenschaftlicher Methoden in Form von Text, Abbildung und Pl?nen verstanden werden. Die Konzeption des Inventarbandes zu den Domkurien verfolgt einen Mittelweg zwischen klassischer Inventarisation und weiterführender Bauforschung an ausgesuchten Einzelobjekten. Zur Bearbeitung gezielter Fragestellungen sind freie Bauforscher, Restauratoren und Fachwissenschaftler beteiligt, um wesentliche Forschungslücken zu schlie?en und einen weitreichenden Erkenntnisgewinn zur Bau- und Ver?nderungsgeschichte zu erm?glichen. Die universit?re Beteiligung am Inventar erlaubt sowohl methodische als auch inhaltliche M?glichkeiten der Erkundung, Erneuerung und Weiterführung von Forschungsmethoden und -fragen.

Zur Analyse des baulichen Bestandes und zur exakten Befundverortung wurden vom gesamten Geb?udekomplex Obere Karolinenstra?e 4 (St. Philippus und Jakobus I) mit allen Kellern sowie vom Umgriff bis zur Alten Hofhaltung, dem Domplatz und der Aufse?stra?e terrestrische Laserscans erstellt, welche die r?umliche Situation in diesem Bereich des Dombergs exakt abbilden. Durch die Einbindung der Vermessung in ein übergeordnetes Messnetz und an die Referenzierung der 3D-Scans des Bamberger Doms wurde die Herstellung von genauen H?henbezügen m?glich (Abb. 2). Auf dieser Grundlage konnten begründete Rückschlüsse auf die historische Topografie des Domberges gezogen werden, welche sich in den vergangenen Jahrhunderten deutlich ver?nderte.

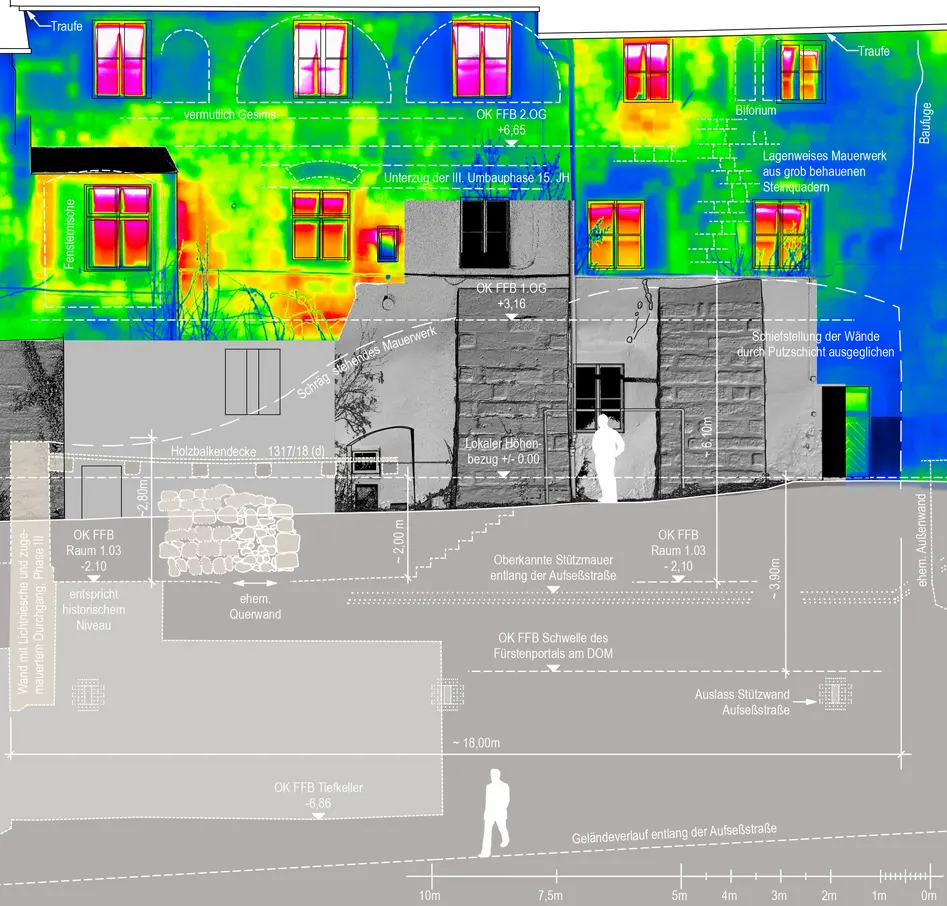

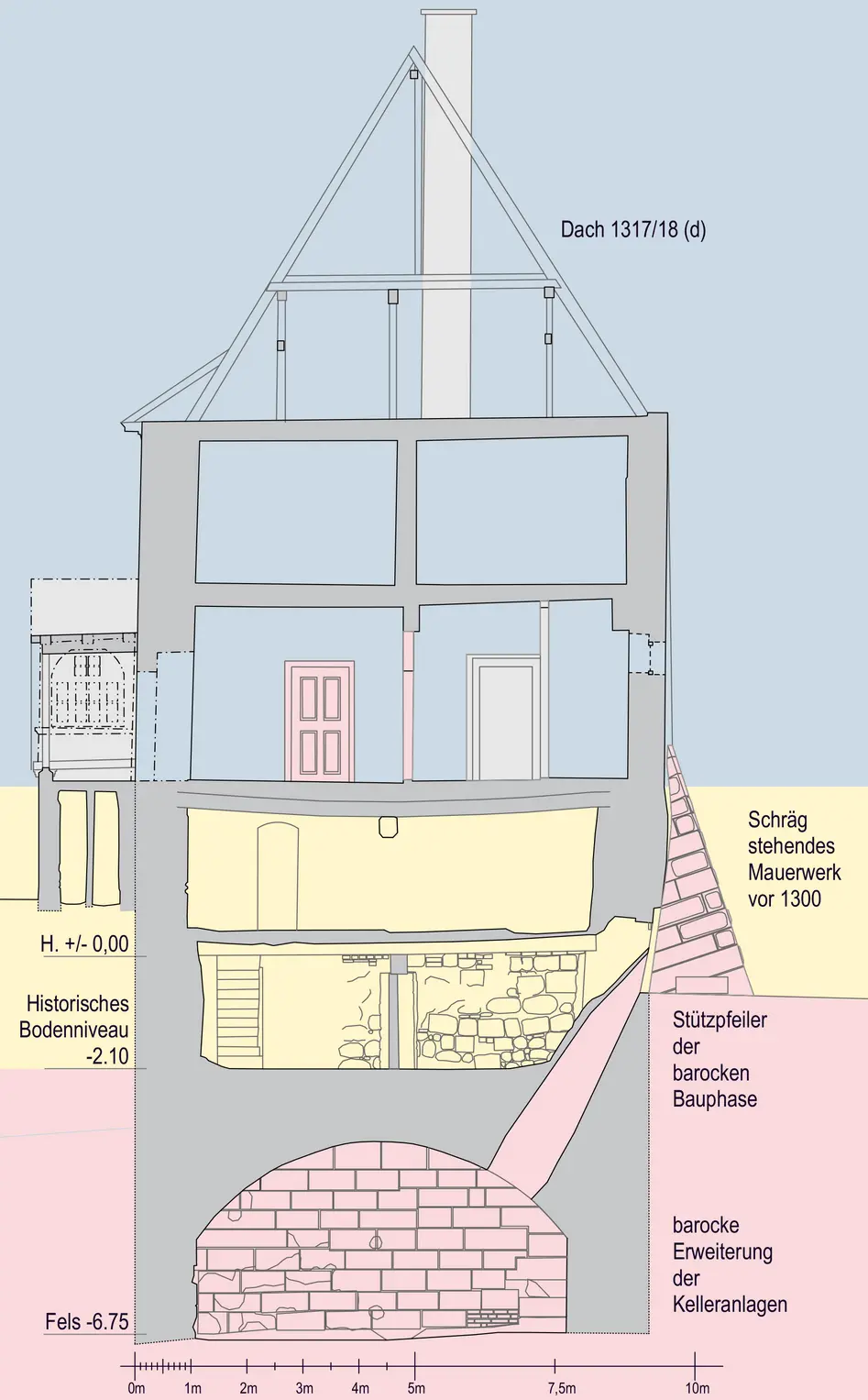

Aus den Punktwolken der 3D-Scans und den tachymetrischen Messungen wurden verformungsgerechte Pl?ne erstellt. Für bauliche Details wurden erg?nzende Handaufma?e angefertigt. Die ?berlagerung verschiedener Aufma?methoden erm?glichte weiterführende Analysen. Insbesondere die ?berlagerung von Pl?nen und IR-Aufnahmen legte zerst?rungsfrei bauliche Strukturen unter der verputzten Fassade offen. Durch dendrochronologische Untersuchungen wurde deutlich, dass ein Gro?teil der baulichen Substanz des Geb?udes noch aus dem 14. Jahrhundert stammt (Abb. 3).

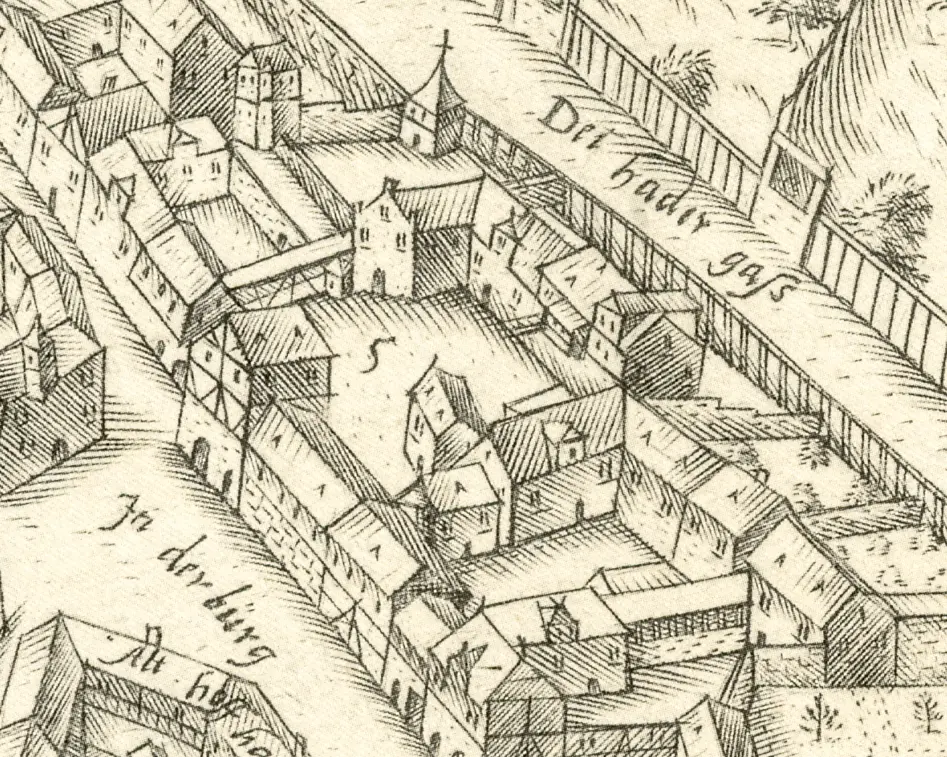

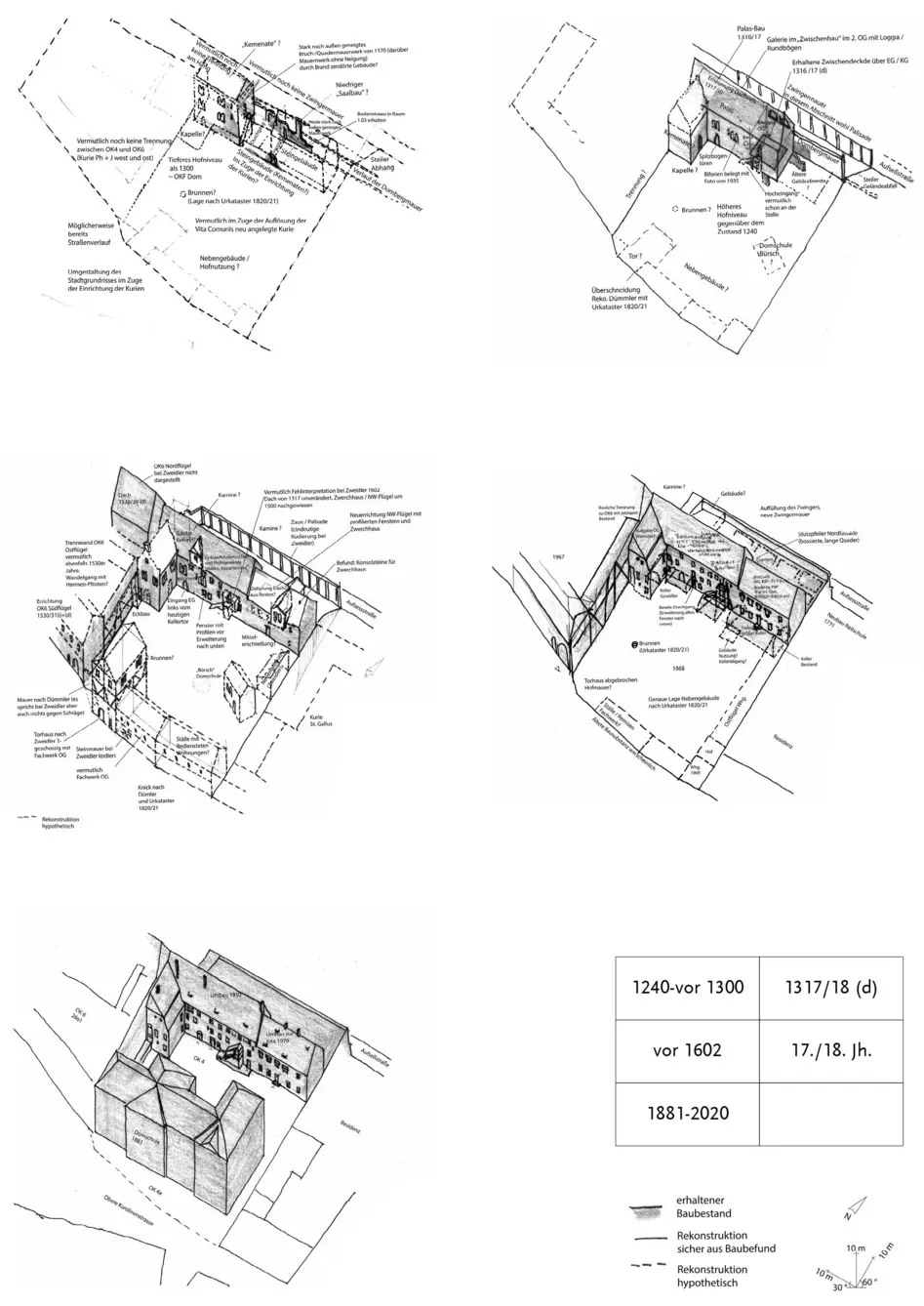

Die Kombination aller Messungen, Einzelanalysen und baulichen Befunde erlaubte die Erstellung einer relativen Chronologie. W?hrend der bisherige Kenntnisstand zur Baugeschichte weitestgehend auf der Darstellung der Kurie im Zweidlerplan von 1602 (Abb. 4) basierte, konnte auf Grundlage der Befundanalyse eine detaillierte Bau- und Ver?nderungsgeschichte rekonstruiert werden (Abb. 5).

Bereits für das 13. Jahrhundert ist ein steinernes Geb?ude nachweisbar, das bis heute in seinen Grundmauern erhalten geblieben ist. Vermutlich handelte es sich um eine Kemenate (ein beheizbares Wohngeb?ude) und einen niedrigeren Saalbau, die direkt an der Dombergmauer an einem steilen Abhang errichtet worden waren. Das damalige Bodenniveau ist heute noch im Kellerraum 01.03 erhalten. Vermutlich bestand noch keine Trennung zwischen den beiden Kurien OK4 und OK6. Die Kurie wurde wohl im Zuge der Aufl?sung der Vita Communis neu errichtet.

Nach einer umfangfreichen Bauma?nahme zu Beginn des 14. Jahrhunderts umfassten die Wohn- und Repr?sentationsbauten der Kurie eine Kemenate und einen Palas, dessen Dach bis heute vollst?ndig erhalten geblieben ist. Die ehemals repr?sentative Fassadengestaltung des Baus l?sst sich mithilfe der Infrarot-Thermografie nachvollziehen (Abb. 2). Au?erdem wurde die Befestigung des Domberges um eine Zwingermauer erg?nzt, bei der es sich in diesem Abschnitt wohl um eine Palisade handelte. Im Zweidlerplan von 1602 ist der bauliche Zustand vor den weitreichenden Bauma?nahmen am Domberg in der ersten H?lfte des 17. Jahrhunderts abgebildet (Abb. 5). In den Jahren 1538/39 (d) und 1530/31 (d) waren der Nord- und des Südflügel der OK6 errichtet worden. Wohl zeitgleich erfolgte die baulich Trennung der beiden Kurien. Neben der Erweiterung der Kelleranlagen wurde im 17. Jahrhundert der Zwinger verfüllt und eine neue Zwingermauer errichtet. 1881 wurde dem Domherrenhof gegenüber die Domschule gebaut.

Obwohl die erhaltenen Geb?ude der Kurie im Zuge von Nutzungs?nderungen in den Jahren nach 1910 und 1979 mehrfach umgebaut wurden, ist ein Gro?teil der historischen Bausubstanz, Binnengliederung und Ausstattung der vergangen Jahrhunderte bis heute erhalten geblieben und mit bauforscherischen Methoden als historisches Zeugnis lesbar.

Breitling, Stefan / N?bauer, Anna / Schalk, Christian: Die Kurie St. Philippus und Jakobus auf dem Bamberger Domberg. Bauforschung für das Gro?inventar ?Bayerische Kunstdenkm?ler“, in: Arera-Rütenik, Tobias / Bellendorf, Paul / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018-2020, Berichte des KDWT 2, Bamberg 2022, 112-115 (https://doi.org/10.20378/irb-56714).

Breitling, Stefan / Schalk, Christian: Die unterirdischen Anlagen des Dombergs zu Bamberg. Bauwerkserfassung, Archivstudien, Datenreferenzierung, Inventar, in: Arera-Rütenik, Tobias / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2016-2018, Berichte des KDWT 1, Bamberg 2019, 52-53 (http://dx.doi.org/10.20378/irbo-54686).