Der Informationsgehalt eines Sachzeugnisses als Quelle wird insbesondere durch dessen Setzung in einen Gesamtkontext wirksam. Dokumentationen in der historischen Bauforschung binden deshalb durch Querbezüge den Einzelbefund in unterschiedliche Darstellungsformate wie Raumbücher, Befundpl?ne, Kartierungen und Ergebnisberichte ein. Der Befund nimmt so seine Rolle als Puzzleteil für die Rekonstruktion des Gesamtbildes eines komplexen Prozesses oder eines ebenso komplexen Baugefüges wahr.

Vor allem durch die digitale Verarbeitung von Daten haben sich die Vernetzungsm?glichkeiten von Informationen vervielfacht und bieten so der Bauforschung neue Methoden der Kontextualisierung von Befunden. Insbesondere die Linked-Open-?Data-Technologien des Semantic Web liefern den Fachwissenschaften weitreichende Perspektiven zur Modellierung hochstrukturierter, fortschreibbarer und nachtr?glich ausdifferenzierbarer Wissensnetze. Das Semantic Web setzt vor allem Ressourcen miteinander in Beziehung. Das hei?t, um den Bedeutungsgehalt eines Objektes eindeutig bezeichnen und unverwechselbar festlegen zu k?nnen, werden Datenobjekte ben?tigt, die diesen Bedeutungsgehalt zweifelsfrei definieren. Dazu dienen Normdaten in Form von sogenannten kontrollierten Vokabularen.

Eine Besonderheit solcher Normdaten besteht darin, dass sie nicht nur den Zusammenhalt von Begriffsdefinitionen mit mehrsprachigen bevorzugten oder alternativen Bezeichnungen gew?hrleisten, sondern darüber hinaus die Bedeutungsspanne eines Terminus einem mehr oder weniger hierarchischen Geflecht mit weiter gefassten ?berbegriffen oder spezialisierenden Unterbegriffen zuordnen. Auch Querbezüge zwischen Begriffspaaren, also Assoziationen, lassen sich technisch modellieren. Auf diese Weise entsteht eine Wissensontologie, die umso umfangreicher wird, je dichter mehrere solcher Ontologien bzw. Normdatens?tze miteinander verlinkt werden.

Zusammen mit dem Semantic Web haben sich getragen durch nationale und internationale Gro?institutionen verschiedene Normdatens?tze entwickelt, darunter beispielsweise die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in Zusammenarbeit mit den Bibliotheksverbünden oder – speziell für den Kulturbereich – der Art and Architecture Thesaurus des Getty Research Institute (Getty AAT), um nur zwei bedeutende Beispiele zu nennen. Weil diese Vokabulare eine gro?e Breite von fachwissenschaftlichen Themen bedienen müssen, bleiben sie für die historische Bauforschung in weiten Teilen unspezifisch und decken nicht im Mindesten die Begrifflichkeiten ab, die für die Erfassung von Schlüsselbefunden notwendig sind. Das terminologische Wissen dazu liegt überwiegend noch in der Form gedruckter Publikationen vor (Abb. 1). Weil durch das KDWT die Bamberger Bauforschung an einer Institution mit dauerhaft gew?hrleistetem Betrieb beteiligt ist, wurde entschieden, einen eigenen Normdatensatz für die fachspezifischen Belange der Bauforschung aufzubauen, langfristig zu betreiben und fortlaufend zu erweitern.

Einen ersten Anlass dafür bildet das Projekt Die Nürnberger Gro?kirchen (siehe dazu: Die Nürnberger Gro?kirchen), in dem die Erstellung eines kontrollierten Vokabulars als Arbeitspaket enthalten ist. Noch vor Ablauf dieses Projekts wurde innerhalb des Vorhabens Bayerisch-Tschechisches Vokabular für Burgen- und Bauforschung bereits mit einer ersten Erg?nzung begonnen.

Aus technischer Sicht wird das Bamberger Vokabular für historische Architektur als SKOS (Simple Knowledge Oranization System) im RDF-Format (Resource Description Framework) entsprechend den Vorgaben des W3C (World Wide Web Consortium) modelliert – eine Form, die sich im Allgemeinen für linked-open-data-f?hige Thesauri durchgesetzt hat. Damit folgt die Bamberger Bauforschung im eigenen Vorhaben dem aktuellen Stand der Technik und garantiert so die Anschlussf?higkeit seiner Arbeit.

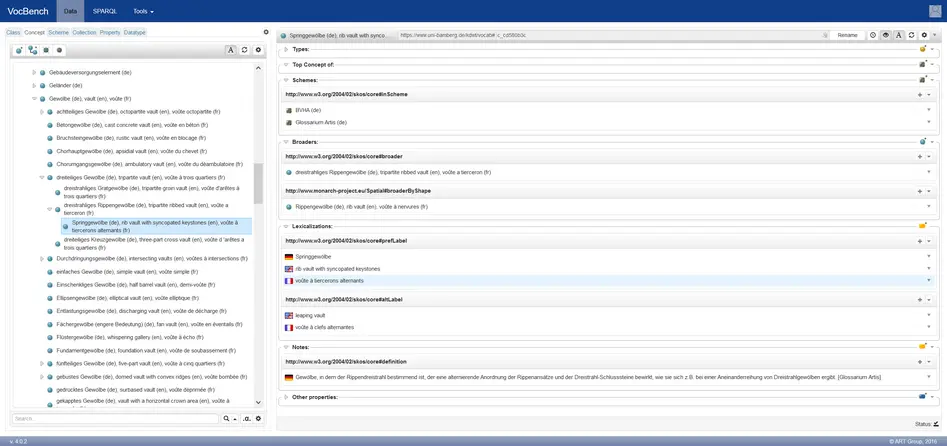

Jeder einzelne Eintrag im Vokabular – in der Fachsprache Concept genannt – setzt sich dabei aus einer Reihe von Informationen zusammen (Abb. 2). Dazu geh?rt selbstverst?ndlich ein bevorzugter Fachbegriff, der das Thema bezeichnet (prefered label). Dieser Begriff kann in mehreren Sprachen vorliegen, wodurch gleichsam automatisch ?bersetzungen generiert und Sprachbarrieren innerhalb internationaler wissenschaftlicher Kollaborationen umgangen werden k?nnen. Ferner besitzt ein Concept verschiedene Alternativbezeichnungen (alternative labels), die ebenfalls in unterschiedlichen Sprachen vorliegen dürfen. Sie besitzen eine wichtige Bedeutung für die Konsistenz der Ergebnismenge bei künftigen Suchanfragen. Beispielsweise schlie?t die Ergebnismenge von Objekten mit ?achteckiger“ Form dann auch jene ein, die als ?Oktogon“ ausgezeichnet wurden. Neben den bevorzugten und alternativen Begriffen in mehreren Sprachen erkl?ren vor allem umfassende Definitionen oder kurze scope notes den Inhalt des Vokabulareintrags. Sie beugen so einer falschen Anwendung von Termini und folglich einer Inkonsistenz von Anwenderdaten vor. Im Projekt werden oft mehrere solcher Definitionen erfasst und durch die Zuweisung sogenannter schemes rückverfolgbar mit ihrer ursprünglichen Quelle referenziert. Die Zuordnung zu einem Schema spiegelt auf diese Weise aber auch die Zuordnung zu einem spezifischen Nutzerkontext wider, weil die Quellvokabulare im Zusammenhang mit einer bestimmten Fachkultur stehen. Schlie?lich regelt eine Reihe von Beziehungen die begrifflichen Zusammenh?nge von Concepts innerhalb des eigenen Vokabulars oder gegenüber Fremdvokabularen wie der eingangs erw?hnten GND oder dem Getty AAT. Sie verweisen auf über- oder untergeordnete Eintr?ge (broader, narrower) oder verwandte Begriffe (related). Auf diese Weise wird modelliert (broader, narrower), dass beispielsweise die Begriffe ?S?ule“ und ?Pfeiler“ Spezialisierungen von ?Stütze“ sind und besagte ?Pfeiler“ wiederum die Unterkategorien ?Bündelpfeiler“, ?Strebepfeiler“ oder ?Wandpfeiler“ (alternativ ?Pilaster“) besitzen k?nnen. Genauso l?sst sich darstellen (related), dass die Werksteinbearbeitungsspur ?Punktspitzung“ mit dem Werkzeug ?Zweispitz“ in Beziehung steht, das auch ?Schrotpickel“ genannt wurde und seit der ersten H?lfte des 11. Jahrhunderts Anwendung fand. Die Beziehungen der Begriffe untereinander besitzen eine gro?e Bedeutung für die Formulierung von Suchanfragen. Eine Suchanfrage nach ?Pfeiler“ schlie?t automatisch ?Bündel-“ und ?Strebepfeiler“ sowie Pilaster mit ein. Das Ph?nomen ?Punktspitzung“ gibt gleichzeitig eine Datierung ?ab 1. H?lfte 11. Jahrhundert“ mit. Fachlich fundierte Zusammenh?nge sind auf Normdatenebene modelliert und müssen nicht mehr innerhalb der Realdaten formuliert werden.

Um hier die Beziehungen innerhalb des Vokabulars noch besser für unterschiedliche Nutzergruppen brauchbar zu machen, wurden die vorangehend beschriebenen Beziehungen zwischen den Begriffen zus?tzlich mithilfe sogenannter sub-properties inhaltlich konnotiert. So existieren broader-Beziehungen …

- nach Form (broaderByShape),

- nach Funktion (broaderByFunction),

- nach Konstruktion (broaderByConstruction),

- nach Position und Stellung im Geb?ude (broaderByPosition),

- nach Konstruktionsmaterial (broaderByConstructionMaterial) und

- nach Herstellung (broaderByProcessing).

Sie erm?glichen nicht nur die inhaltliche Spezifizierung der Untergliederung eines Hauptbegriffs für eine verbesserte ?bersichtlichkeit und Auffindbarkeit. Sie ordnen zugleich den mehrdimensionalen Wissensgraphen entsprechend der Sichtweise der jeweiligen Fachwissenschaft. So k?nnen dem allgemeinen Begriff ?Pfeiler“ beispielsweise folgende Unterbegriffe thematisch spezifiziert zugeordnet werden:

- formal: ?Bündelpfeiler“, ?Rechteckpfeiler“ …,

- funktional: ?Arkadenpfeiler“, ?Strebepfeiler“ …,

- topologisch: ?Freipfeiler“, ?Wandpfeiler“ .…

Auf vergleichbare Weise wurden auch für die symmetrische related-Beziehung sub-properties gebildet. Sie dienen z.B. dazu, Einzelelemente von Bauelementen und -teilen den letzteren zuzuordnen. So ist das Einzelelement ?Gew?lberippe“ kein Unterbegriff von ?Rippengew?lbe“, da es sich nicht um eine Spezialisierung dieser Gew?lbeart handelt. Mithilfe der sub-properties l?sst sich aber dennoch der Zusammenhang von Bauelementen mit ihren einzelnen Bestandteilen wahren und in Suchanfragen wirksam modellieren.

Inhalte, Anwendung, Schlüsselbefunde

Weil die historische Bauforschung als Schnittstellendisziplin vielf?ltige ?berschneidungen mit Nachbarf?chern wie der Kunstgeschichte, den Arch?ologien, den Ingenieurwissenschaften, der Dendrochronologie und Gefügekunde sowie den Restaurierungswissenschaften hat, finden ebenso vielf?ltige Themenfelder Eingang in das Bamberger Vokabular. Auch wenn bereits nach etwa zwei Jahren Bearbeitungszeit rund 4.500 Fachbegriffe erfasst wurden, kann die Gesamtaufgabe nur langfristig mit vorhabenbezogenen Erg?nzungen durchgeführt werden.

Aufgrund der derzeitigen Einbettung in das Projekt zu den Nürnberger Gro?kirchen (siehe dort) stehen derzeit die folgenden Schwerpunkte bezogen auf bauforscherische Befunderfassung, bau- und kunstgeschichtliche Forschung, Bauerhalt und Baurestaurierung mittelalterlicher Sakralarchitektur im Fokus:

- Allgemeine Formmerkmale;

- Typen und Formen von Bauwerken, Bauteilen und Ausstattungsstücken;

- Baukonstruktive Merkmale;

- Architekturoberfl?chen;

- Historische Bearbeitungs- und Handwerkstechniken, Berufsgruppen und Werkzeuge;

- Historisches Baumaterial, insbesondere Natursteinarten;

- Sch?den von Natursteinen, Bindemitteln und Architekturfassungen;

- Restaurierungstechniken.

Als Grundlagen dienen vor allem analoge oder halb-analoge Begriffssammlungen, die sich in den jeweiligen F?chern weitgehend durchgesetzt haben. Es handelt sich demnach um die Zusammenführung, Strukturierung und vor allem Erschlie?ung bzw. Nutzbarmachung von vielfach bereits vorhandenem Wissen. Folgende beispielhafte Quellvokabulare wurden bisher umf?nglich digital erschlossen: das Glossarium Artis – ein zehnb?ndiges Glossar der Kunst, die Baustilkunde (Koch 2002), Vorindustrieller Holzbau in Südwestdeutschland und der deutschsprachigen Schweiz (Ei?ing et al. 2012), das Bildw?rterbuch der Architektur (Koepf / Binding 2016) und in Erg?nzung das Bauhistorische Lexikon (Schrader / Voigt 2003), der Bildatlas wichtiger Denkmalgesteine der Bundesrepublik Deutschland (Grimm 2018), Werkplanung und Steinbearbeitung im Mittelalter (Voelkle 2016), das European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings and architectural surfaces – EwaGlos (verschiedene 2016), das Illustrated glossary on stone deterioration patterns – ISCS (ICOMOS), die Terminologie für historische Fenster in Sachsen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Noky 1996) und als Erg?nzung für den modernen, industriellen Fenster- und Türbau sowie für Normbegriffe das Online-Vokabular Pax - Fenster & Türen Fachbegriffe. Bei Bedarf werden fortlaufend weitere Grundlagenwerke hinzugezogen, um das Vokabular um fachlich relevante Inhalte zu erg?nzen. So widmet sich ein Folgevorhaben der bauarch?ologischen Erforschung von Adelssitzen in Bayern und Tschechien und stellt derzeit deutsch-tschechische Termini zur Erfassung von Burgen und Schl?ssern hinzu. Der Schwerpunkt ?mittelalterlicher Sakralbau“ kann demnach künftig um ?Wehr- und Herrschaftsbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit“ erg?nzt werden.

Bei alledem erfolgt der Aufbau des Bamberger Vokabulars für historische Architektur nicht als isolierte lexikalische Edition unter ?Laborbedingungen“, sondern stets im Zusammenhang mit praktischer Anwendung zur st?ndigen Evaluation seiner Nutzbarkeit. Im Projekt zu den Nürnberger Gro?kirchen dienen die Fachtermini direkt zur Annotation von Bauteilen, Planzeichnungen und vor allem bauforscherischen und restaurierungswissenschaftlichen Befunden. Weil das Vokabular hier durch den Projektpartner IFIS der Universit?t Passau im Monumentalbau-Managementsystem MonArch zur Verfügung gestellt wird, k?nnen auch alle anderen Anwender dieses digitalen Systems bei Bedarf vom Bamberger Vokabular nutznie?en, so beispielsweise die Kaiserthermen in Trier, der Regensburger Dom, die Brandenburger Domklausur, der Bamberger Dom etc. Im Folgeprojekt erg?nzte Begriffe zu Burgen und Schl?ssern lassen sich automatisch mit einem Datensatz zu etwa 500 Adelssitzen im Altmühltal verlinken. Durch gemeinsame Nutzung wirkt das Vokabular gleichsam automatisch als Vernetzungsinstanz und erlaubt konsistente Analysen über die Grenzen einzelner Best?nde hinweg. Die mehrfach erw?hnte Einbeziehung der Sichtweisen unterschiedlicher Nutzergruppen schafft dabei nicht nur die M?glichkeit der Vernetzung von Best?nden, sondern zudem auch durch vormodellierte fachübergreifende Bezüge ein wirksames Werkzeug Disziplinen übergreifender Kollaboration.

Doch wie kann bei alledem das Vorhaben der Erfassung von Schlüsselbefunden dienen? ?bersichten zu Schlüsselbefunden sind vor allem deshalb ein Desiderat, weil aufgrund der Individualit?t des Einzelbefunds eine solche Sammlung nur mit Mühe durchsuchbar w?re (siehe auch: Schlüsselbefunde). Ohne umfassende Vorkenntnisse – zum Beispiel die Verortung des gesuchten Befunds an einem bestimmten Bauwerk – würde insbesondere bei einer umfangreichen Sammlung eine Recherche nur mit ?u?erstem Aufwand zu einem Ziel führen. Entscheidend ist hier demnach die Anwendung einer hochdifferenzierten und breit angelegten Verschlagwortung, die nur eine dicht vernetzte Ontologie wie das Bamberger Vokabular bieten kann. Die Bamberger Normdateninitiative ist in diesem Zusammenhang aber nicht ausschlie?lich eine langwierige Vorarbeit, der in ferner Zukunft eine noch langwierigere Zusammenstellung der eigentlichen Schlüsselbefunde folgen soll. Das Vokabular sammelt schon jetzt die Schlüsselbefunde selbst?ndig. Denn der Vorteil semantischer Technologien liegt darin, dass die erzeugten Daten nicht nur in einer Richtung lesbar sind. Jedes Bogenprofil sp?tmittelalterlicher Kirchen, dass in Bild und Planzeichnung im Projekt zu den Nürnberger Gro?kirchen mit dem Vokabular annotiert, jeder Hocheingang an einem Bergfried, der im Vorhaben zu den Adelssitzen im Altmühltal (siehe dort) mithilfe des Thesaurus bezeichnet wird, heftet auch umgekehrt am ?idealisierten“ Begriff als real existierendes Fallbeispiel. Durch Mehrfachannotationen von Befunden – ihre Form, Materialit?t, Herstellung, konstruktive Wirkung oder Erhaltung – entsteht allein bei rein praktischer Anwendung des Vokabulars automatisch eine umfangreiche Verschlagwortung. Die Qualifizierung von Planzeichnungen und Situationsphotos mit Fachbegriffen aus dem Thesaurus liefert die notwendigen multimodalen Erfassungsroutinen zurück. Und schlie?lich stellt die Anwendung von Termini an Befunden des konkreten Sachzeugnisses auch umgekehrt dem Begriff dessen Verortungsinformationen (Bauwerk, Bauteil, Geokoordinaten) zur Verfügung. Allein die konsequente Anwendung von Normdaten in der Bauforschung kann folglich eine Schlüsselbefundsammlung als Synergieeffekt generieren.

Abbildungen

Publikationen

Salzer, Leonhard / Arera-Rütenik, Tobias / Stenzer, Alexander: Semantic topologies for complex medieval buildings and their annotation. Basic considerations for the description of historic architecture in the Semantic Web, in: Proceedings of the 26th International Conference on Cultural Heritage and New Technologies 2021, Vienna 2025 (https://ojs.chnt.at/index.php/proceedings/article/view/15).

Breitling, Stefan / Arera-Rütenik, Tobias / Giese, Jürgen / Salzer, Leonhard: Befundbuch 3.0. Befundansprache und Befundverortung durch semantische Technologien, in: Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst 50, 2020 (erschienen 2022), 58-79 (https://doi.org/10.1515/atc-2020-1010).

Zitationshinweis für diesen Artikel / Parallelpublikation:

Arera-Rütenik, Tobias / N?bauer, Anna: Bamberger Vokabular für historische Architektur. Normdaten für die Erfassung von Schlüsselbefunden, in: Arera-Rütenik, Tobias / Bellendorf, Paul / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018-2020, Berichte des KDWT 2, Bamberg 2022 (https://doi.org/10.20378/irb-56729).