Die Bamberger Bauforschung besitzt seit 1986 ausgewiesene Expertise im Bereich der denkmalgerechten Dokumentation und der sowohl historischen wie technischen Bauwerksanalyse. Inhalte des Faches sind die Datierung von Bauwerken, die Rekonstruktion ihrer Bau- und Ver?nderungsgeschichte und die Bewertung der Objekte in kultur- und bautechnikgeschichtlichen sowie denkmalkundlichen Kontexten. Sie spielt eine in der Fachcommunity anerkannte Rolle bei der Transformation fachspezifischer sach- und prozessbezogener Qualit?tsstandards in der Befundansprache, der Ergebnisdarstellung in den digitalen Techniken und Medien und der Anwendung des methodischen Instrumentariums in der Praktischen Baudenkmalpflege und im Bauerhalt.

Die Bauforschung im KDWT baut seit 2016 die technische Integration digitaler Beschreibungsroutinen und Analyseverfahren aus und betreibt die methodische Weiterentwicklung des Faches hinsichtlich der Engführung geistes- und ingenieurwissenschaftlicher Forschung. Sie hat den zweiten Abschnitt des ersten F?rderzeitraums genutzt, um in Verbundprojekten mit unterschiedlichen Partnern vernetzte Forschungsformate auszubauen und Beteiligten- und Nutzerstrukturen in der Praktischen Baudenkmalpflege zu modellieren. Weiterhin werden gegenw?rtig neue Formen des Datenaustauschs und der Referenzierung von Sachaussagen auf den Baubefund vor Ort entwickelt. Ziel ist die zunehmende digitale Zusammenführung der Verfahren und Abfrageroutinen unterschiedlicher am Baudenkmal t?tiger Fachgruppen und Institutionen sowie die wechselseitige und nachhaltige Nutzbarkeit von erhobenen Daten in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Die beachtliche Verst?rkung des Personalbestandes mit einer Stelle für die Leitung der Forschergruppe und einer weiteren, mit zwei Personen besetzten Stelle sowie die M?glichkeit der auch kurzfristigen und zielgerichteten Nutzung der KDWT-Ressourcen hat der Fachentwicklung am Standort Bamberg einen besonderen Schub gegeben, die Anerkennung des Standortes in der Fachcommunity ma?geblich verst?rkt und erm?glicht den langfristigen Aufbau von Service-Angeboten.

Forschungsfelder und Vernetzung

Ausbau der technischen und analytischen Kompetenz in der Bauwerkserfassung und Dokumentation – Entwicklung von Qualit?tsstandards

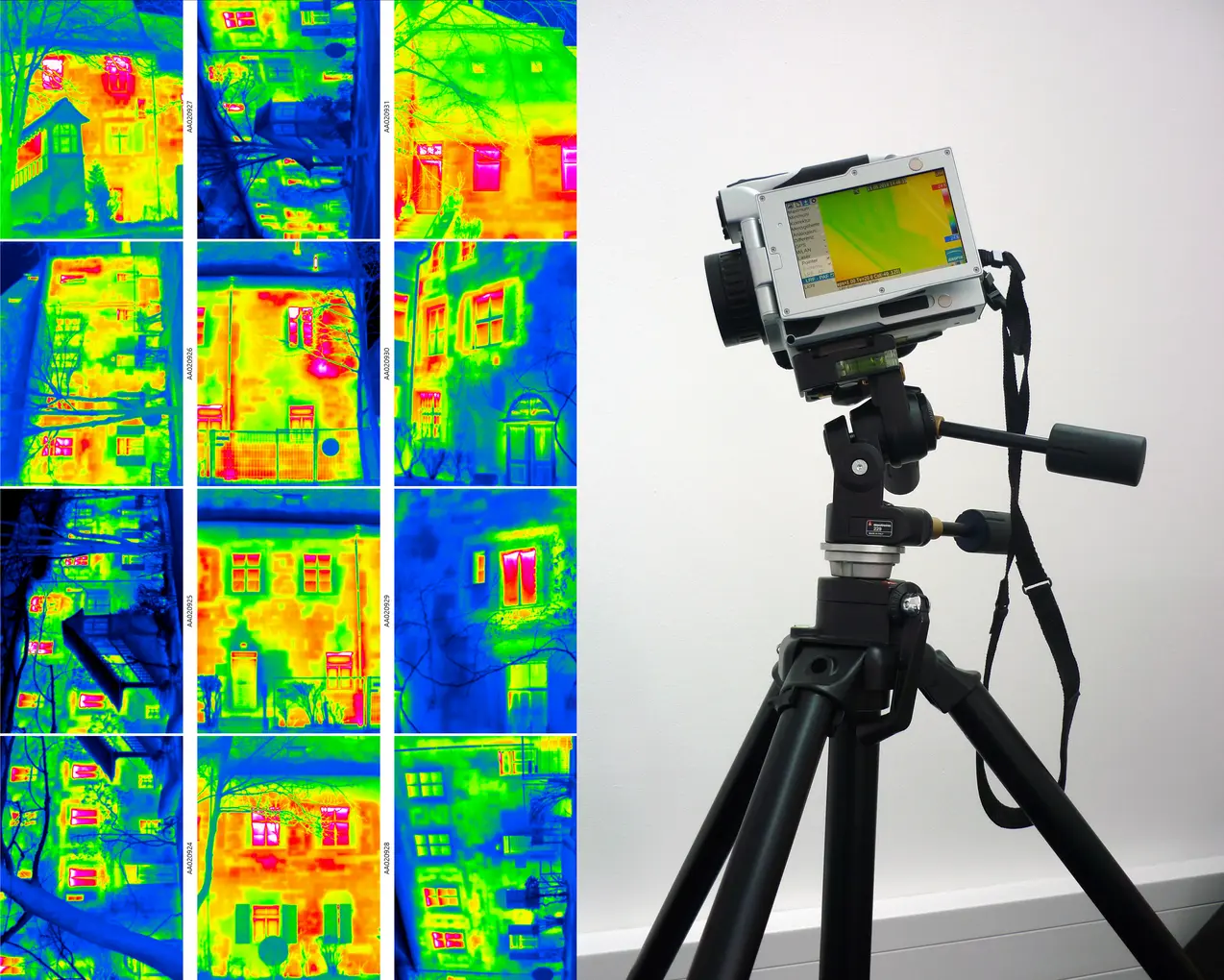

In enger Zusammenarbeit mit Anwendern aus unterschiedlichen am Baudenkmal besch?ftigten Fachgruppen entstehen im Arbeitsbereich und im Fachgebiet Bauforschung zunehmend Standards für die im digital begleiteten Monitoring und Planungswesen notwendigen Attribute und für die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Detaillierungsebenen der Bauwerkserfassung. Der Bereich der Dokumentation wird durch Jürgen Giese vertreten (siehe dazu: Bamberger Empfehlungen zur Baudokumentation). Die Bamberger Ans?tze fanden sichtbare Anerkennung durch die Fachcommunity (vgl. FIADK-Tagungsband Bauforschung in der Denkmalpflege 2018). Anna Luib hat in vielf?ltigen Versuchsanordnungen den Einsatz der IR-Thermographie zur Befunderfassung untersucht (siehe dazu: Thermisches Infrarot in der historischen Bauforschung). Das technische Know-How und die Implementierung der fachlichen Erfassungs- und Beschreibungsstandards in den digitalen Techniken hat zu zahlreichen Anfragen durch Partner und eine verbesserte Arbeitsroutine bei Verbundprojekten geführt, wie etwa das Neuschwanstein-Projekt zeigt.

Exzellente baugeschichtliche Forschung

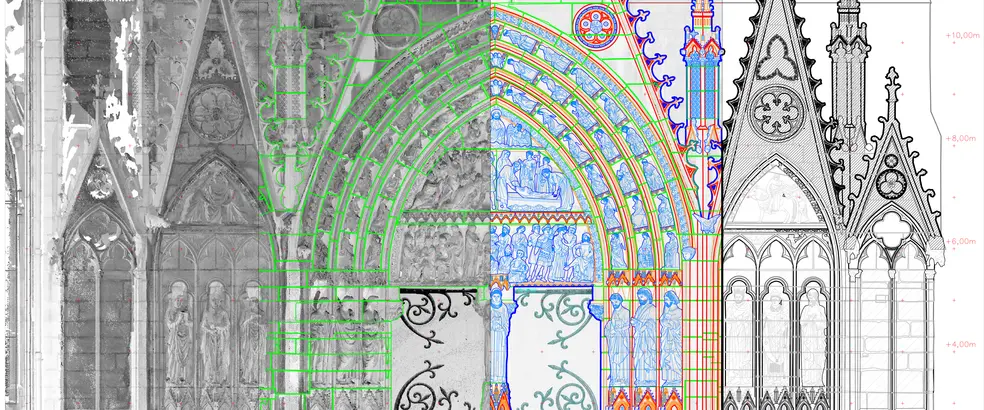

Im Rahmen des von Stephan Albrecht, Stefan Breitling und Rainer Drewello 2016 eingeworbenen BMBF-Projektes ?Mittelalterliche Portale als Orte der Transformation“ wurden in einem interdisziplin?ren Forschungsansatz neben weiteren europ?ischen Beispielen auch die Querhausportale von Notre-Dame in Paris untersucht, ein Forschungsunternehmen, das durch den Brand der Kathedrale im April 2019 besondere internationale Aufmerksamkeit erfuhr. Zum Erfolg trugen ma?geblich die Ressourcen des KDWT bei (siehe dazu: Die Querhausportale von Notre Dame in Paris).

Die aus Forschungsprojekten gewonnenen Erfahrungen werden konsequent auch auf das Aufgabenfeld der Praktischen Denkmalpflege angewendet. Dies wird beispielsweise in der Mitarbeit von Stefan Breitling, Anna N?bauer und Christian Schalk an der Inventar-Initiative des Bayerischen Landesdenkmalamtes auf dem Bamberger Domberg umgesetzt (siehe dazu: Die Kurie St. Philippus und Jakobus auf dem Bamberger Domberg).

Im Nachgang zum Humboldt-Jahr ergab sich die M?glichkeit für Leonhard Salzer, Anna N?bauer und Tobias Arera-Rütenik, topographische und bauliche Aspekte der Reisen des Naturforschers zu beleuchten und für internationale Aufmerksamkeit für den Forschungsstandort Bamberg zu sorgen (siehe dazu: Die "Casa Humboldt" in Ecuador).

Claudia Eckstein hat sich mit ihrem Dissertationsprojekt zur Sp?tmittelalterliche Backsteintechnik in Oberschwaben erfolgreich in der deutschen Backsteinforschung etablieren k?nnen (siehe dazu: Sp?tmittelalterliche Backsteintechnik in Oberschwaben).

Modellierung von Fachinhalten, Datenmanagement und Wissensdistribution in der baugeschichtlichen Forschung und der Praktischen Denkmalpflege sowie beim Planen und Bauen im Bestand

Bei der interdisziplin?ren Arbeit im KDWT und insbesondere im Austausch mit der Informatik der Universit?t Passau und den anderen Beteiligten in dem vom BMBF 2018-2021 gef?rderten und von Tobias Arera-Rütenik geleiteten Projekt ?Die Nürnberger Gro?kirchen – Best Practice für die digitale Erfassung komplexer Baudenkmale – Ein semantisch annotierter Plansatz“ ist deutlich geworden, dass die Modellierung von Baubeschreibungen und Fachinhalten der Bauforschung und Praktischen Baudenkmalpflege über den Weg der objektreferenzierten Fachbegrifflichkeit und Semantik wesentlich flexibler und nachhaltiger nutzbar ist, als die traditionelle Plan-basierte Modellierung, wie sie etwa von BIM weitergeführt wird (siehe dazu: Semantische Modellbildung in der Bauforschung, 140–145). ?berdies bietet die semantische Modellierung ein hohes Potential für die halbautomatische Datenverarbeitung und Kreuzrecherche und kann dadurch die Vorteile der digitalen Datenverarbeitung und vernetzten fachübergreifenden Zusammenarbeit deutlich besser ausspielen. Gegenw?rtig wird daher im Arbeitsbereich Bauforschung in mehreren Projekten dieser Forschungsansatz verfolgt (siehe dazu: Die Nürnberger Gro?kirchen, 18–23 sowie Burgen und Schl?sser Bayerns, 116–119). Es entstehen vernetzte Abbildungen komplexer Bauwerksstrukturen, integrative r?umliche Erfassungen und Inventare als virtuelle Graphen mit 3D-Modellen und Kartierungen, die in jedem Detail immer auf den Befund am Objekt und den Autor der Beschreibungen zurückgeführt werden k?nnen.

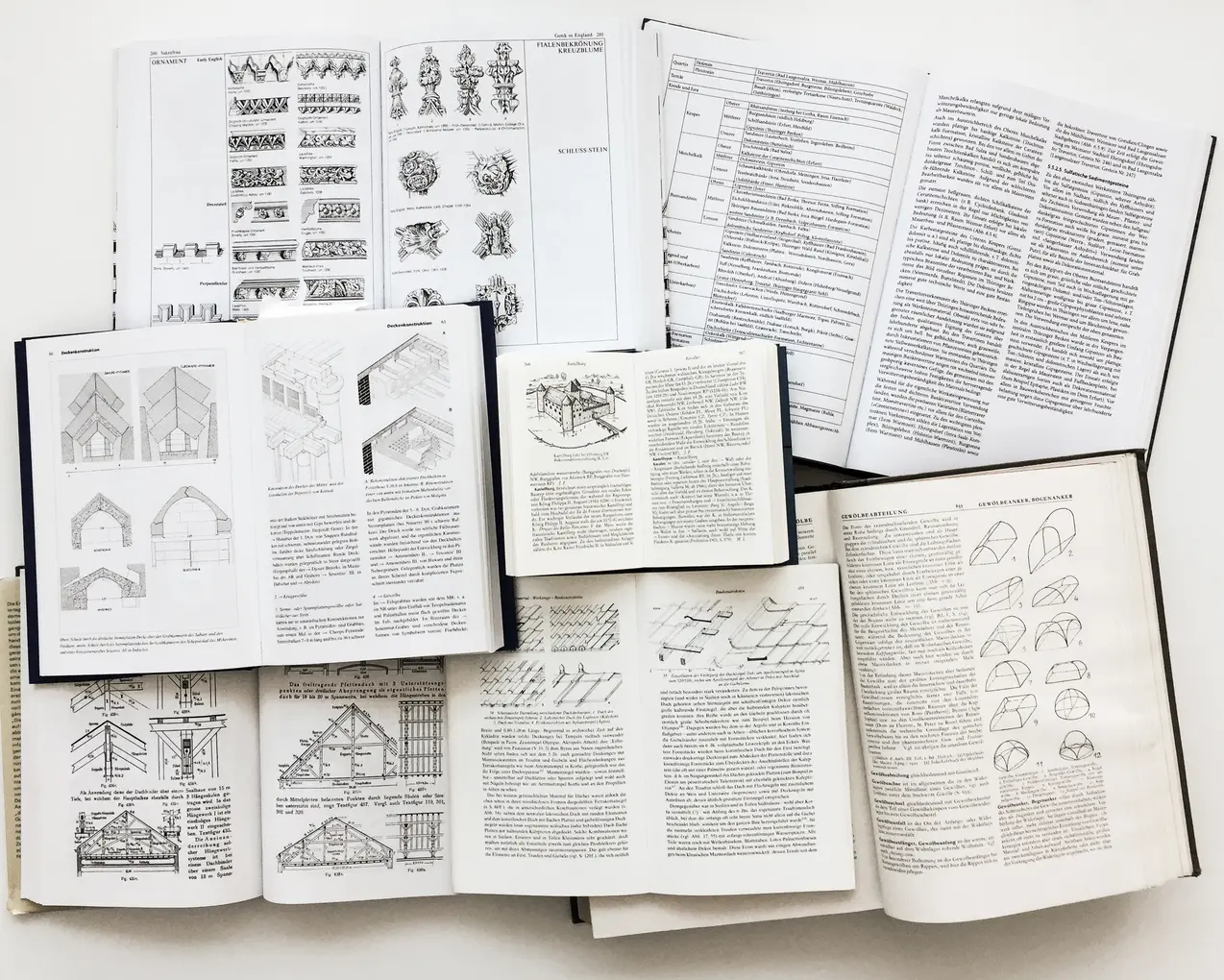

Aus diesen Ans?tzen sind drei langfristige Sammlungsprojekte am KDWT entstanden, die die Grundlage für weitere Forschungsinitiativen bilden. Unter Leitung von Christian Schalk sind von Eva Basse und Bernhard Bischoff thematisch strukturierte und ausführlich verschlagwortete Literatursammlungen angelegt worden (siehe dazu: Fachdienst Bauforschung und Baudenkmalpflege, 126–129). Erg?nzend dazu entsteht eine Sammlung von für die Beschreibung von Sachverhalten in der Bauforschung relevanten Schlüsselbefunden, die hier Leonhard Salzer am Beispiel von Eisentüren vom Mittelalter bis zum Barock vorstellt (siehe dazu: Sammeln und Bewerten von Schlüsselbefunden, 150–153). Kern der semantischen Modellbildung ist das von Tobias Arera-Rütenik und Anna N?bauer gepflegte und mit mehreren kleineren Pilotprojekten ausgebaute Linked-Open-Data-f?hige Vokabular, in dem unter Einbeziehung internationaler Fachterminologien und Thesauri mit der Berücksichtigung auch unterschiedlicher Definitionen und Sprachen die Normdaten für die Erfassung von Schlüsselbefunden zur Verfügung gestellt werden. Es enth?lt derzeit rund 8.500 Konzepte zum Themenfeld bauhistorischer Kontext und Restaurierungstechnik, die mir 10.000 Einzelobjekten und -befunden in hochdifferenzierten Strukturgraphen im RDF-Format hinterlegt sind (siehe dazu: Bamberger Vokabular für historische Architektur).

Ingenieurwissenschaftliche Bauforschung für die Anwendung in der Praktischen Denkmalpflege und im Bauerhalt

Die Bautechnikgeschichte ist als Schlüsselqualifikation für die Erfassung und Bewertung von Konstruktionen in der Bauforschung und in den Ingenieurwissenschaften gleicherma?en anerkannt. Ihre Erfassungen unterscheiden sich grundlegend von den in der Denkmalpflege etablierten bildorientierten Beschreibungsroutinen. Das vertiefte Verst?ndnis für die historischen Konstruktionsseinheiten, ihre ursprüngliche Konzeption und Leistungsf?higkeit, ihr Alterungsverhalten, die bewussten und weniger bewussten Ver?nderungen und Umlastungen, die Beanspruchung zu verschiedenen Zeiten, das Wissen um die konstruktiven und bauteilbezogenen Reparaturtechniken und Materialparameter stellt die unverzichtbare fachwissenschaftliche Grundlage für die Beurteilung des heutigen Zustandes eines Geb?udes, die Ermittlung der Ma?nahmenotwendigkeit und eine langfristige Erhaltungsstrategie dar. Fachliche wie verfahrenstechnische Standards für eine solche Erfassung und Analyse setzt beispielsweise die Publikation in der Ver?ffentlichungsreihe des IADK von Olaf Huth zu Entwurfs- und Konstruktionsprinzipien eines sp?tgotischen Netzgew?lbes. Exemplarisch werden im KDWT durch Christian Schalk am Beispiel des Brandschutzes im Baudenkmal die praktischen Anwendungsm?glichkeiten der historisch bewussten technischen Analyse vorgeführt (siehe dazu: Brandschutz in historischen Wohngeb?uden). Gegenw?rtig entsteht ein neues Bet?tigungsfeld, das intelligente Monitoring, das die Ma?nahmeorientierung der Baudenkmalpflege relativieren und zu einer St?rkung des Bauerhalts auf vielen Ebenen führen wird. Zu der Thematik wurde mit den Kollegen aus dem Bauingenieurwesen von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg ein Antrag im DFG-Forschungsschwerpunkt Kulturerbe Konstruktion gestellt.

Vermittlung und Lehre

Neben den wissenschaftlichen Publikationen und Tagungsbeitr?gen sowie der Teilnahme am Gutachterwesen der DFG und anderer Forschungsverbünde ist vor allem auch die Beratung durch die Mitarbeiter:innen des Arbeitsbereiches Bauforschung gefragt. Denkmalbeh?rden, Schl?sserstiftungen, Bauhütten, Welterbest?tten und Kommunen sowie Kolleg:innen aus Architektur und Denkmalpflege holen bei uns regelm??ig unsere Expertise zur Entwicklung der digitalen Erfassung, der Modellierung und des Datenmanagements in der Bauforschung und Praktischen Baudenkmalpflege, zu Sonderthemen, wie der Anwendung von BIM, dem Brandschutz in historischen Geb?uden oder dem Einsatz der Thermographie ein. Darauf haben wir mit der Gründung einer Publikationsreihe ?Bamberger Empfehlungen zur Bauforschung und zum Bauerhalt“ reagiert, deren erste Hefte gegenw?rtig vorbereitet werden.

Die ?bernahme von Themen aus der Forschung im KDWT bereichert bereits standardm??ig die Lehre im Masterstudiengang Denkmalpflege und im Nebenfach Kulturgutsicherung. Insbesondere im Fach Bauerhalt führt die Nutzung der Literatursammlungen und Repositorien zu unmittelbaren Qualit?tssteigerung und zu verbessertem Aktualit?tsbezug. Promotions- und Masterthemen werden aus laufenden Projekten generiert, zudem sind Studierende in der Projektmitarbeit engagiert. Ganz im Sinne der beabsichtigten Einführung der Thermographie als Standardverfahren in der Bauwerkserfassung und Geb?udeanalyse gem?? den im KDWT entwickelten Standards wird die Technik in Masterarbeiten vermehrt eingesetzt. Nicht zuletzt kommt das Renommee der Bamberger Bauforschung den Absolvent:innen beim Berufseinstieg zugute.

Um praxisrelevante Ergebnisse der Forschung am KDWT weiter in die Anwendungspraxis einzuführen, ist mit der der Handwerkskammer und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg ein dualer Studiengangs ?Bauerhalt und historische Handwerkstechniken“ konzipiert und beantragt worden.

Perspektiven – Engführung der Forschungsans?tze und Kompetenzbereiche

Der Ansatz der fachspezifischen semantischen Modellierung hat sich als tragf?hig in unterschiedlichen übergeordneten Anwendungs- und Vernetzungsszenarien des Datenmanagements in der Baugeschichtlichen Forschung und in der Praktischen Baudenkmalpflege erwiesen und wird in den n?chsten Jahren eine Klammer für die Aktivit?ten der Arbeitsgruppe bilden. Die Aufnahme der Bamberger Bauforschung in das Kompetenzcluster NFDI4Objects mit 148 renommierten Partnern bietet hierfür gleicherma?en Netzwerk und Forschungsperspektiven. Die inhaltliche Ausgestaltung und Vernetzung von kultur- und bau- sowie bautechnikgeschichtlicher Forschung mit den Belangen der Praktischen Baudenkmalpflege geh?rt traditionell zu den Kompetenzschwerpunkten der Bauforschung. Mit der Anwendung von halbautomatischer Datenanalytik und wachsenden Schlüsselbefund-Sammlungen bietet sich perspektivisch die Chance zur besseren Rückreferenzierung von Datierungen und anderen Fachaussagen. Zugleich mit der gemeinsamen Fachdatenbasis für die Forschungscommunity k?nnen auch Nutzer und ?ffentlichkeit in neuer Weise in die wissenschaftliche Besch?ftigung mit dem baulichen kulturellen Erbe einbezogen werden.

Die Zusammenführung und projektunabh?ngige Distribution des Wissens unter Berücksichtigung unterschiedlicher Beteiligtenstrukturen, Nutzer- und Anwenderszenarien, wie sie im NGK-Projekt mit Praxis-Check durch laufende Monitoring- und Bauma?nahmen durchgeführt wird, bleibt eine Aufgabe, deren L?sung die Qualit?t und Akzeptanz der T?tigkeit in der Praktischen Baudenkmalpflege ma?geblich mit bestimmt.

Für das Kleine Fach Bauforschung bleibt dabei die fachliche Verankerung in unterschiedlichen geistes- und ingenieurwissenschaftlichen F?chern wichtig. Dazu wird weiterhin die Kooperation mit Partnern innerhalb und au?erhalb der Universit?t, zu den Kollegen im KDWT, im IADK und der Fakult?t, zum ZEMAS, zu ICOMOS, zu Architektenkammern und Denkmalfachbeh?rden gesucht.

Die langfristige Perspektive, die der Freistaat Bayern und die Universit?tsleitung durch die Entfristung der Mitarbeiter-Stellen 2018 und die Fortführung des KDWT über 2020 hinaus er?ffnet haben, hat besondere Vorzüge, die an kaum einem anderen Standort gegeben sind. Sie erm?glicht eine nachhaltige Datenbewirtschaftung und die Entwicklung von Nutzerdiensten, die das Kleine Fach Bauforschung am Standort Bamberg in Zukunft noch attraktiver für Fachleute, Forschungspartner und Studierende machen werden.

![Abb. 1: Mühlhausen (Lkr. H?chstadt/Aisch), ehem. Synagoge, Fenster des ehem. Betsaales. Orthophoto mit 1mm-Aufl?sung berechnet aus SfM-Modell. Darauf basierend wurden in CAD ausgew?hlte Bauteilkanten unter Berücksichtigung der Bauteillogik nachkonstruiert [Giese 2020].](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_BE-Baudoku_5zu4_9ade6e25a6.webp)

![Abb. 1: Durch 3D-Modelle werden nicht mehr existierende Raumgefüge erlebbar und überprüfbar, hier ein transloziertes Ausstattungsstück in seinem ursprünglichen Kontext innerhalb von St. Lorenz in Nürnberg [N?bauer / Schalk 2020].](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_DE-NB_St-Lorenz_Nebenchor-reko-innen_5zu4_5888ed8349.webp)

![Abb. 1: St. Lorenz, Nürnberg; n?rdlicher Chorumgang des Hallenchores, erbaut 1439–77, mit Sakramentshaus von 1493–96 [Arera-Rütenik 2008].](/fileadmin/_processed_/csm_DE-NB_St-Lorenz_Panorama_5zu4_b36c5f2204.webp)

![Abb. 1: Burgenforschung heute; Durch moderne Technologien kann sowohl die Erfassung wie auch die Pr?sentation des Wissens direkt an das Objekt verlagert werden [N?bauer / Arera-Rütenik 2020].](/fileadmin/_processed_/2/8/csm_DE_GEY_Burgenforschung_Panorama_5zu4_1771f3fa18.webp)

![Abb. 1: ?Historische Bauvorschriften“; Historische Norm aus dem Jahr 1911 und ihre Ableitungen in der Literatur (Bücherstapel) [Schalk 2020].](/fileadmin/_processed_/2/2/csm_Fachdienst_5zu4_c445af4ffa.webp)