Mittelalterliche Gro?kirchen k?nnen als komplexe ?Sammlungen“ einer Vielzahl von Einzelobjekten, wie Portale, Pfeiler, Bogenprofile, Wandoberfl?chen, Skulpturen und hochwertige Ausstattungsstücke angesehen werden, die eine ganze Bandbreite sozial-, kunst- und baugeschichtlicher aber auch konstruktiver, materieller und konservatorischer Informationen transportieren, darüber hinaus innerhalb einer differenzierten r?umlichen Struktur aussagekr?ftig in Relation zueinander stehen und einen Bedeutungsraum bilden. Die wissenschaftliche Erforschung solcher Denkm?ler, ihre Nutzung, ihr Betrieb, die langfristige Pflege und Reparatur des baulichen Gefüges sowie der Ausstattung erfordern die intensive Zusammenarbeit verschiedenster Spezialisten, Institutionen und K?rperschaften sowie Unternehmen, nicht zuletzt aber auch die breite Beteiligung der interessierten ?ffentlichkeit. Aufgrund der fast unüberschaubaren Menge von Teilobjekten, weil die Jahrhunderte ganze Archive mit relevanter ?berlieferung gefüllt haben und insbesondere wegen der zunehmenden Ausdifferenzierung von beteiligten Fachdisziplinen, die jeden Gegenstand aus einem spezifischen Blickwinkel betrachten, ist die Wahrung des ?berblicks und der Synergien generierende Austausch von Informationen eine immense Herausforderung geworden. Eine wichtige Aufgabe der Denkmalf?cher besteht folglich darin, mithilfe moderner datenverarbeitender Technologien in enger Zusammenarbeit mit der Informatik einen gemeinsamen Methodenkanon zu entwickeln, um zukunftsweisende, nachhaltige, praxisorientierte L?sungen dieser Herausforderung entgegenzusetzen.

Die Universit?t Bamberg ist durch die hier versammelte gro?e Zahl von Disziplinen im Bereich des Kulturerbes, durch ihre Forschungsschwerpunkte ?Erschlie?ung und Erhaltung von Kulturgut“, ?Kultur und Gesellschaft im Mittelalter“ sowie ?Digitale Geistes-, Sozial- und 球探足球比分“ und vor allem durch den dauerhaften Betrieb des Kompetenzzentrums für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien ein idealer Standort für die Umsetzung der genannten Aufgabe. Das KDWT spiegelt allein schon durch die Beteiligung vielf?ltiger Denkmalf?cher diverse fachspezifische Herangehensweisen wider. Die im Zentrum aufgebaute methodische und technische Kompetenz, die Ausstattung mit Labor- und Vermessungsger?ten, nicht zuletzt die langfristige, erfolgreiche Kooperation der Bamberger Denkmalf?cher mit dem Institut für Informationssysteme und Softwaretechnik (IFIS) der Universit?t Passau im Bereich des Datenmanagements in der Baudenkmalpflege bilden geeignete Grundvoraussetzungen für die Durchführung eines entsprechenden Best-Practice-Vorhabens. Sie sind ein geeigneter Anlass dafür, zukunftsweisende Technologien des Semantic Web für die Erschlie?ung von historischem Kulturgut wirksam werden zu lassen.

Anhand der Pfarrkirche St. Lorenz als Referenzobjekt wird deshalb eine Digitalisierungsinitiative als f?cherübergreifende Kooperation, finanziert durch das eHeritage-Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung seit 2018 durchgeführt, die den Informationsgehalt des Objekts selbst in den Vordergrund rückt (Abb. 1). Ziel des Vorhabens ist die Erzeugung nutzerspezifischer fachrelevanter Datens?tze, ihre gegenseitige Referenzierung und ihre Bereitstellung in Linked-open-Data-f?higer Form (LOD) im Semantic Web.

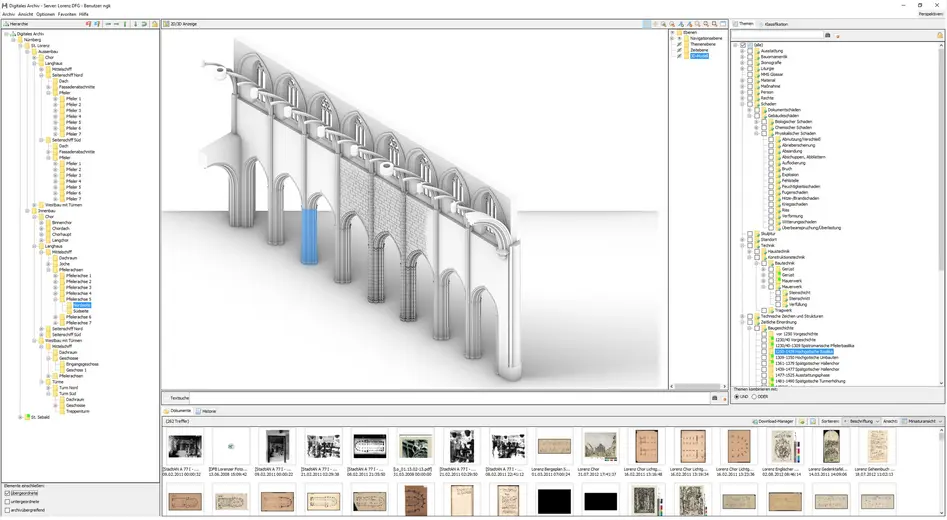

Der Forschungsverbund baut für die Umsetzung der Ziele auf umfangreiche Vorarbeiten aus mehreren Jahrzehnten auf. Die Projektpartner der Universit?t Bamberg aus den Bereichen Bauforschung, Kunstgeschichte und Restaurierungswissenschaft konnten bereits im gemeinsamen Vorhaben ?Mittelalterliche Portale als Orte der Transformation“ durch Synthese der jeweils fachspezifischen Perspektiven einen Mehrwert generieren. Desgleichen wurde in DFG-gef?rderten Vorprojekten der Verbund mit den Informatikern der Universit?t Passau erfolgreich erprobt. Aus letzteren steht den Projektbeteiligten als konkretes Ergebnis und als bereits vorhandener Anknüpfungspunkt das Monumentalbau-Archivsystem MonArch zur Verfügung. Mithilfe dieses Systems l?sst sich die Vielfalt von Informationen am gebauten Erbe im Wesentlichen mittels drei verschiedener Ordnungsprinzipien erschlie?en (Abb. 2):

- ein topologisches Ordnungs- bzw. Erschlie?ungssystem durch Modellierung einer virtuellen Geb?udestruktur in Form semantischer Graphen;

- ein thematisches Ordnungs- bzw. Erschlie?ungssystem durch Modellierung eines kontrollierten Vokabulars in Form semantischer Graphen;

- ein graphisches Erschlie?ungssystem durch Modellierung von Abbildungen in Form virtueller 3D-Modelle und vektorbasierter 2D-Planzeichnungen.

Die drei Ordnungs- bzw. Erschlie?ungssysteme sind als Ansichten ein und desselben Datenmodells aufzufassen und sollen allein durch diesen Dreiklang unterschiedlichen Herangehensweisen an den vorhandenen Objektbestand entgegenkommen. Die Einzelinstanzen dieser Systeme lassen sich als Informationstr?ger mit den eigentlichen Realdaten qualifizieren. Im MonArch der Vorprojekte waren das vor allem Digitalisate von Archivalien als externe Referenzen. Um die Bedeutung des eigentlichen Sachzeugnisses als Quelle mehr in den Vordergrund zu rücken, wird im hier behandelten Vorhaben zus?tzlich die M?glichkeit erarbeitet, auch ohne externe Anh?nge die Objekte direkt innerhalb des Systems zu charakterisieren. Dazu z?hlt beispielsweise die Dokumentation und genaue Verortung von bauforscherischen, kunstgeschichtlichen und restauratorischen Befunden wie Natursteinarten, Bauformen, historische handwerkliche Bearbeitungsspuren, Farbfassungsreste, Anschlussfugen aber auch Sch?den und Zustandseinsch?tzungen.

Die vorangehend beschriebenen Ordnungssysteme haben vor allem den Zweck, die Vielfalt der Einzelinformationen miteinander aussagekr?ftig in Beziehung zu setzen und so dem Gesamtkontext am Bauwerk und darüber hinaus zielgerichtet zuzuordnen. Die drei Erschlie?ungssysteme übernehmen dabei jeweils spezifische Aufgaben und werden im Folgenden genauer dargestellt:

Die virtuelle Abbildung der komplexen Geb?udestruktur als semantischer Graph (topologisches Ordnungssystem) erlaubt die r?umliche Aufschlüsselung von Teilbereichen bis hin zum einzelnen Werkstein und gew?hrleistet so die bauteilgenaue Referenzierung fachrelevanter Daten. Hier wird modelliert, dass beispielsweise der Stab eines Ma?werkfensters in einem bestimmten Joch des südlichen Seitenschiffs liegt und sowohl zum Innenraum, wie auch nach au?en weist. Die diesem Objekt zugewiesenen fachwissenschaftlichen Informationen sind dann ebenso strukturell verortet. Relationen zu über- oder untergeordneten bzw. zu benachbarten Teilobjekten lassen sich entsprechend in Abfragen einbeziehen. Auf diese Weise bildet das Objekt selbst die Schnittmenge bzw. den Vermittler zwischen den beteiligten Disziplinen. Das beliebig, nach Bedarf ausdifferenzierbare Geflecht von Teilobjekten innerhalb der Repr?sentation der virtuellen Bauwerksstruktur erlaubt folglich fachspezifische Tiefensch?rfe und die M?glichkeit der Ausdifferenzierung von Fragestellungen bei Datenabfragen durch einen variablen Detaillierungsgrad. Technische Hintergründe und die Funktionsweise des topologischen Erschlie?ungssystems sind an anderer Stelle in dieser Publikation noch genauer formuliert (siehe dazu: Semantische Modellbildung in der Bauforschung).

Das thematische Erschlie?ungssystem dient der Verschlagwortung von Informationen aus der historischen ?berlieferung und für die quantitativ auswertbare Beschreibung der Charakteristika von Baubefunden. Ein dazu aufgebautes umfangreiches digitales Vokabular enth?lt mehrere tausend Sachbegriffe zur Bezeichnung von Bauteilen, -formen, -typen, Materialien, Bearbeitungsspuren, statischen Wirkungszusammenh?ngen, Schadensbildern, Ma?nahmen etc. Die Termini aus diesem Thesaurus werden auf die ?Platzhalterobjekte“ des topologischen Ordnungssystems referenziert und qualifizieren sie auf diese Weise mit beschreibenden Inhalten. Das Vokabular enth?lt zu jedem Sachbegriff aber nicht nur ?bersetzungen, Alternativbezeichnungen und Definitionen, sondern es werden auch Beziehungen zu über- und untergeordneten sowie verwandten Termini modelliert. Es handelt sich folglich um eine Fachonthologie, die darüber hinaus durch Referenzierung auf externe, bereits etablierte Vokabulare mit der digitalen Welt der Kulturgutforschung vernetzt wird. Genauso wie durch die virtuelle Geb?udestruktur übergeordnete Baugruppen oder subsumierte Teilobjekte angezeigt werden k?nnen, lassen sich mithilfe des Vokabulars auf der thematischen Ebene desgleichen verallgemeinernde oder spezialisierte Inhalte filtern. Der Thesaurus des thematischen Erschlie?ungssystems wird innerhalb dieser Publikation in einem separaten Kapitel noch genauer besprochen (siehe dazu: Bamberger Vokabular für historische Architektur).

Beide Ordnungssysteme liegen in LOD-f?higer Form als SKOS (Simple Knowledge Organization System) im RDF-Format (Resource Description Framework) vor und bilden durch gegenseitige Referenzierung eine dicht vernetzte ?semantische Schicht“. Diese erh?lt schlie?lich durch das graphische Erschlie?ungssystem ein Gesicht. Dazu wird vor allem ein für die Baugeschichtsforschung und Denkmalpflege unerl?sslicher Satz von wirklichkeitsgetreuen Planzeichnungen sowie 3D-Modellen zusammengeführt. Das entstandene graphische Material wird so aufbereitet, dass es in einem offenen, plattform- und programmunabh?ngigen Vektorformat bzw. Objektformat zur Verfügung steht. Dabei werden Punktwolken aus terrestrischen Laserscans ebenso genutzt, wie historische Planzeichnungen, weil so die spezifischen Qualit?ten der entsprechenden Aufma?produkte bestm?glich für eine aussagekr?ftige Gesamtdokumentation ausgenutzt werden k?nnen. Die Zerlegung von Pl?nen und 3D-Modelle in Einzelelemente erlaubt deren Referenzierung mit der virtuellen Bauwerksstruktur. Weil letztere die Bezüge der Teilobjekte untereinander darstellt, lassen sich auch in Pl?nen und Modellen über- oder untergeordnete sowie benachbarte Bauelemente ausw?hlen. Weil darüber hinaus in der ?semantischen Schicht“ zus?tzlich thematische Informationen integriert sind, k?nnen auch jene automatisch in die Darstellungen rückgeführt werden.

Die gegenseitige Referenzierung der topologischen, thematischen und graphischen Perspektive garantiert schlie?lich, dass die Informationen bis herunter zum Detail weit enger mit dem Kontext vernetzt sind, als es analoge Dokumentationen jemals vermochten. Weil diese gegenseitige Referenzierung stets in verschiedene Richtungen lesbar ist, spielt es entsprechend dem jeweiligen Nutzerszenario keine Rolle, von welchem der drei Eckpunkte der Einstieg ins Material erfolgt.

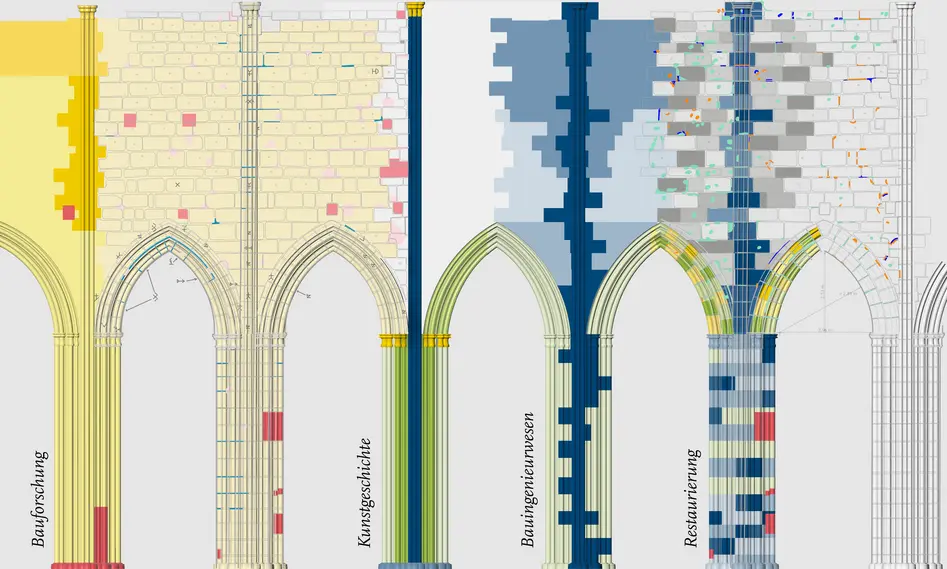

Kontextualisierung bedeutet in diesem Zusammenhang aber nicht, dass es nur einen einzigen universellen Bezugsrahmen g?be. Die Einbeziehung vielf?ltiger Belange unterschiedlicher Nutzergruppen erfordert die Reflexion spezifischer Sichtweisen sowie Fachtraditionen auf ein und denselben Gegenstand. Aus diesem Grund existieren in den drei Erschlie?ungssystemen jeweils unterschiedliche Ordnungsprinzipien als ?Fachkontexte“ parallel zueinander (Abb. 3).

Im topologischen Erschlie?ungssystem erfordern die verschiedenen Fachkulturen oder aber auch die Festlegungen bereits bestehender Inventarisierungen die M?glichkeit einer weitgehend automatisierten Umsortierung der Gliederung ohne Verlust von Referenzen auf Themen und Darstellungen. Dazu wird im Projekt nicht nur ein Strukturgraph modelliert, sondern mehrere nutzerspezifische Systeme sind übereinandergelagert:

- Die bauteil-, raum- und bauelementbezogenen Kontexte stellen gr??ere Baugruppen wie Doppelturmfront, Langhaus und Chor, gliedernde Raumeinheiten wie Schiffe und Joche oder Einzelelemente wie Wandabschnitte, Pfeiler, Dienstbündel und Ma?werkfenster inklusive ihrer Bezüge untereinander dar. Sie k?nnen durch Hinzu- und Abschalten individuell kombiniert bzw. gefiltert werden und lassen so unterschiedliche Vorstellungen von der Struktur des Gesamtgeb?udes zu.

- Verschiedene zeitliche Kontexte tragen einer entwicklungsgeschichtlichen Betrachtung des Bauwerks Rechnung. Wichtige Bauzust?nde (um 1250, 1350, 1400 etc.) werden dazu mitsamt ihren heute nur noch fragmentiert vorhandenen, g?nzlich verschwundenen oder in einen anderen Zusammenhang geratenen Bauteilen strukturell modelliert. Sie erlauben einen Blick zurück in die Vergangenheit und erm?glichen die Filterung des vorhandenen Materials bezüglich eines bestimmten Zeitpunkts für die baugeschichtliche Forschung.

- Der Ausstattungskontext verortet Ausstattungsstücke wie Skulpturen, Alt?re oder Wandmalereien und ist vor allem für deren kunstgeschichtliche Erforschung vorgesehen.

- Der Kartierungskontext dient der restauratorischen Befunderfassung und Planung von Ma?nahmen. Ausgangspunkt sind hier vor allem die Bauwerksoberfl?chen. Im Gegensatz zu den bauteil-, raum- und bauelementbezogenen Kontexten wird dabei das Geb?ude zun?chst in sein ?u?eres und Inneres gegliedert, bevor weitere Unterteilungen erfolgen. Dieser Kontext fand bereits in den Vorprojekten Anwendung. Seine Fortführung und Integration gew?hrleistet die Anschlussf?higkeit der Ergebnisse.

- Schlie?lich ist noch der axiale Kontext zu nennen, der die statischen Wirkungszusammenh?nge von Bauwerksachsen zusammenfasst, dadurch beispielsweise den Lastabtrag des Gew?lbeschubs in die Strebepfeiler darstellt und vor allem den Ingenieurwissenschaften als Ordnungssystem zur Verfügung steht.

Das Angebot der genannten Nutzerkontexte im virtuellen Strukturgraphen bedeutet aber nicht, dass künftige Anwender sich prinzipiell festlegen müssten. Durch Hinzu- und Abwahl lassen sich individuelle Kombinationen entsprechend der jeweiligen Aufgabe zusammenstellen. Es ist darüber hinaus m?glich, weitere Kontexte im Strukturgraphen auf der Grundlage der vorhandenen Gliederung hinzuzufügen.

Desgleichen berücksichtigt auch die thematische Erschlie?ung die Belange unterschiedlicher Disziplinen. Mitunter widersprüchliche Begriffserkl?rungen einzelner Termini stehen wertungsfrei parallel nebeneinander und erm?glichen auf diese Weise Transparenz bezüglich fachspezifischer Schwerpunktsetzungen. Weil die im Thesaurus zusammengeführten analogen oder halb-analogen Quellvokabulare dem Kontext verschiedener Fachkulturen entstammen, spiegelt hier die Hinterlegung der Ressource den Bezug zum jeweiligen Anwenderszenario wider. Inhalte lassen sich nicht nur mithilfe der ?berbegriffe wie ?Bauelement“, ?Naturstein“, ?Austattung“ etc. den F?chern Bauforschung/Baugeschichte, Restaurierungswissenschaft und Kunstgeschichte zuordnen. Es ist genauso m?glich durch Auswahl einer bestimmten Quelle beispielsweise ein im jeweiligen Fach etabliertes Vokabular allein anzuzeigen, um jeweils relevante Themen aus der Vielfalt der begriffe herauszufiltern.

Schlie?lich beinhaltet auch das graphische Erschlie?ungssystem die fachlichen Belange spezifischer Nutzerszenarien. Weil sowohl 2D-Planzeichnungen als auch 3D-Modelle zur Verfügung stehen sind verschiedene Anwenderkontexte einbezogen. Die Planzeichnungen berücksichtigen s?mtliche Verformungen, stellen Merkmale in der Oberfl?che einzelner Werksteine und selbst die Breite der Fugen dar. Mit vertretbarem Aufwand k?nnen solche Pl?ne aber nur von besonders aussagekr?ftigen ausgew?hlten Grundriss-, Schnitt- und Ansichtsebenen erstellt werden. Demgegenüber sind 3D-Modelle allansichtig, lassen aber nur eine reduzierte Genauigkeit bezüglich der Verformungen zu. Jedes Darstellungsmittel erfüllt dementsprechend spezifische Aufgaben. Weil die graphische Umsetzung darüber hinaus eng mit dem topologischen Erschlie?ungssystem verknüpft wird, ist es notwendig, vor allem die 3D-Modelle in Entsprechung zu den Einheiten des virtuellen Strukturgraphen zu separieren. Es existieren drei Ebenen parallel zueinander (Abb. 3):

- Die strukturelle Separation zerlegt die Baugeometrie in Einzelelemente wie Pfeiler, Bogenprofile, Wandabschnitte, Dienstbündel etc. ungeachtet des Steinschnittes und dient vor allem der bau- und kunstgeschichtlichen Dokumentation und Forschung;

- Die zeitliche Separation berücksichtigt den Entstehungszeitpunkt der Bauteile und erlaubt die entwicklungsgeschichtliche Analyse verschiedener Bauzust?nde;

- Die steingenaue Separation gliedert das Modell in einzelne Werksteine ungeachtet ihrer mitunter wechselseitigen Zugeh?rigkeit zu einzelnen Baugliedern. Diese Zerlegung ist vor allem für Oberfl?chenkartierungen der Bauwerksrestaurierung, für baukonstruktive Analysen oder für die Ma?nahmenplanung vorgesehen.

Die Modellseparationen erlauben in Verknüpfung mit den Kontexten des Strukturgraphen auch auf der geometrischen Darstellungsebene die ad?quate Visualisierung der semantischen Schicht. Im Zusammenhang entsteht ein differenziertes Bauwerksinformationssystem mit hohem analytisches Potential, das die fachliche Ausdifferenzierung im Bereich Erschlie?ung und Erhalt von Kulturgut bezogen auf komplexe Baudenkm?ler umfassend berücksichtigt.

Die Anwendung semantischer Technologien gew?hrleistet bei alledem auch, dass die im Projekt entstehenden Ergebnisse keine Dateninsel bleiben, sondern durch Linked-Open-Data mit dem Kontext der digitalen Kulturgutdokumentation eng in Beziehung stehen. Auf diese Weise wird nicht nur die Nachhaltigkeit der Datenaufnahme gewahrt, sondern es entsteht zugleich ein Mehrwert für die Architekturgeschichtsforschung im Allgemeinen über St. Lorenz hinaus. Und weil dafür mehrsprachige kontrollierte Vokabulare genutzt werden, sind die Informationen auch der internationalen Fachcommunity und modernen digitalen Methoden, wie das viel erw?hnte ,Big Data‘ verfügbar.

Salzer, Leonhard / Arera-Rütenik, Tobias / Stenzer, Alexander: Semantic topologies for medieval buildings and their annotation. Approaches for the description of historic architecture in the Semantic Web, in: B?rner, Wolfgang / Rohland, Hendrik (Hg.): Proceedings of the International Conference on Cultural Heritage and New Technologies (CHNT) 26, Wien 2025, 91-102 (https://doi.org/10.11588/propylaeum.1449.c20737).

Breitling, Stefan / Arera-Rütenik, Tobias / Stenzer, Alexander / M?llendorff, Nathalie-Josephine von: Die Nürnberger Gro?kirchen. Referenzierung fachspezifischer Kontexte, in: Arera-Rütenik, Tobias / Bellendorf, Paul / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018-2020, Berichte des KDWT 2, Bamberg 2022, 18-23 (https://doi.org/10.20378/irb-56714).

Arera-Rütenik, Tobias: Von der Integrit?t des Digitalisats in den Fachwissenschaften, in: NIKE-Bulletin 2020/2 (Kulturerbe im digitalen Zeitalter), 2020, 8-13.

Arera-Rütenik, Tobias: Die Nürnberger Gro?kirchen. Vernetzung und Beteiligung auf der Denkmalbaustelle, in: Arera-Rütenik, Tobias / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2016-2018, Berichte des KDWT 1, Bamberg 2019, 68-69 (http://dx.doi.org/10.20378/irbo-54686).

N?bauer, Anna / Stenzer, Alexander: Modellierung komplexer Geb?udestrukturen als digitaler Sammlungsraum, in: Bienert, Andreas / Emenlauer-Bl?mers, Eva / Hemsley, James R. (Hg.): Konferenzband EVA Berlin 2019. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie. 6. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin 2019, 68–88 (https://doi.org/10.11588/arthistoricum.645).

N?bauer, Anna / Stenzer, Alexander: Das Mon-Arch-System – ein Werkzeug für semantische 3D-Modelle, in: Bienert, Andreas / Emenlauer-Bl?mers, Eva / Hemsley, James R. (Hg.): Konferenzband EVA Berlin 2019. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie. 6. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin 2019, 98–99 (https://doi.org/10.11588/arthistoricum.645).

Zitationshinweis für diesen Artikel / Parallelpublikation:

Breitling, Stefan / Arera-Rütenik, Tobias / Stenzer, Alexander / M?llendorff, Nathalie-Josephine von: Die Nürnberger Gro?kirchen. Referenzierung fachspezifischer Kontexte, in: Arera-Rütenik, Tobias / Bellendorf, Paul / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2018-2020, Berichte des KDWT 2, Bamberg 2022, 18-23 (https://doi.org/10.20378/irb-56641).