Burgenlandschaft Altmühltal - Digitale Erfassung, Analyse und Visualisierung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Adelssitze

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Bearbeiter: Dr.-Ing. Tobias Arera-Rütenik, Manuel Hunziker M.Sc. M.A.

Arbeitsbereich: Bauforschung und Baugeschichte des KDWT

Kooperationspartner: Europ?isches Burgeninstitut

Gef?rdert von: Bayerische Sparkassenstiftung

Laufzeit: ab 2016

Insbesondere Burgen bedienen romantische Vorstellungen vom mittelalterlichen Leben und genie?en vor allem auch deshalb die gesteigerte Aufmerksamkeit der ?ffentlichkeit. Doch auch für die wissenschaftliche Forschung stellen historische Adelssitze einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Suche nach neuen Erkenntnissen dar. Aus der Sicht der Geschichtswissenschaften kristallisiert in ihnen die politische, ?konomische und gesellschaftliche Organisation. Sie berichten über Landes- und Machtausbau, Herrschaftskultur und wirtschaftliche Entwicklung. Der Bauforschung und Baugeschichte bietet diese Denkmalgattung einen vielf?ltigen Gegenstand für die Erforschung von typologischen und bautechnischen Entwicklungen, zur Aufstellung von chronologischen Reihen und nicht zuletzt zur Kl?rung des sich wandelnden Wechselspiels zwischen wirtschaftlicher und milit?rischer Zweckgebundenheit sowie politischem und kulturellem Repr?sentationsanspruch.

Der Arbeitsbereich Bauforschung und Baugeschichte des Kompetenzzentrums Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die etwa 5000 mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Adelssitze im Freistaat Bayern zu erfassen und zu erforschen.

Einen ersten Anlass für dieses Vorhaben bildet ein von der Bayerischen Sparkassenstiftung gef?rdertes Projekt in Kooperation mit dem Europ?ischen Burgeninstitut (DBV e.V.), in dem eine touristische App für die Burgen und Schl?sser des Altmühltals erstellt werden soll. Sechs ausgew?hlte Landkreise weisen etwa 520 Burgen, Burgruinen, abgegangene Burgpl?tze und zu neuzeitlichen Schl?ssern umgebaute Adelssitze auf.

Projektstruktur und Ziel

Seit dem Otto Piper zum Ende des 19. Jahrhunderts seine Burgenkunde ver?ffentlicht hat, sind zahlreiche Untersuchungsberichte, Baudokumentationen und mitunter weit verstreute Publikationen zu einzelnen Burgen, Teilaspekten oder ganzen Baugruppen erschienen. Zusammen mit der ungeheuren Menge an Archivalien, Abbildungen, Photodokumenten, Kartenwerken und Planzeichnungen existiert also bereits eine Fülle von Informationen zu historischen Adelssitzen in Bayern, respektive im Altmühltal.

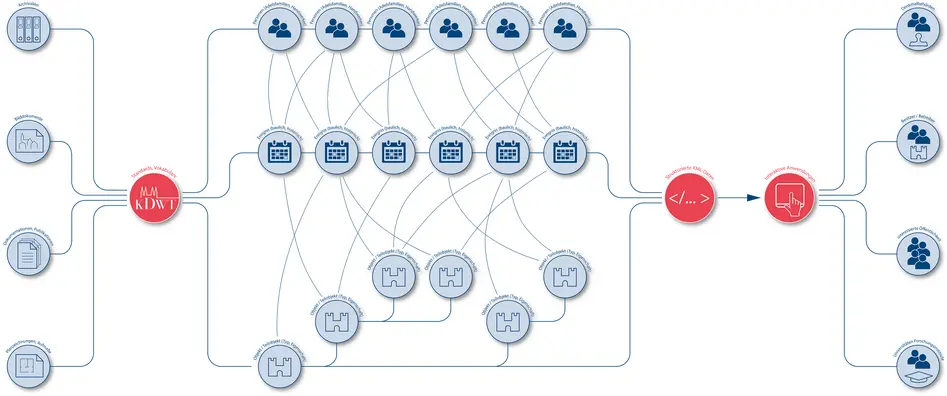

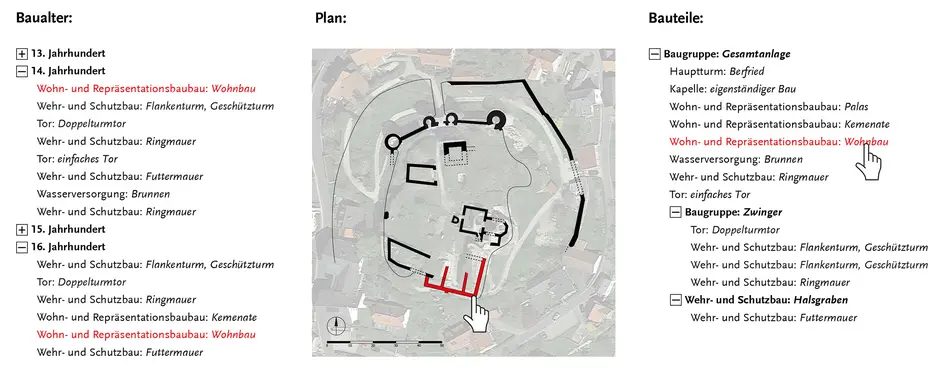

Die Kompetenz und Aufgabe der Bauforscher im KDWT liegt vor allem darin, relevante Quellen zu recherchieren, hinsichtlich ihres baugeschichtlichen Informationsgehaltes zu bewerten, aussagekr?ftig zu strukturieren und nachhaltig abzulegen sowie nutzerspezifisch zug?nglich zu machen. Dazu hat sich die Projektgruppe eine digitale Plattform geschaffen, die einerseits als objektspezifisches Dokumentationswerkzeug dient, andererseits einem breiten Publikum nutzerspezifische, interaktive Zug?nge in Echtzeit anbieten kann. Grunds?tzlich gliedert sich das Datenmaterial in drei wesentliche Bl?cke: Das Bauwerk oder die Baugruppe wird innerhalb eines hierarchischen Baums in Teilobjekte zerlegt, deren Struktur die tats?chlichen Verh?ltnisse abbildet. Der Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass das Strukturgeflecht jederzeit fortgeschrieben und detailliert ausdifferenziert werden kann, je nach Forschungsstand und Zweck. Den zweiten Block bilden Daten zu historischen und baulichen Ereignissen, die kategorisiert und mit ihren Quellen versehen werden. Der dritte Block beinhaltet historische Akteure, wie Adelsfamilien und Handwerker. Wesentlich für die Aussagekraft des Materials ist aber vor allem die M?glichkeit, ein Verknüpfungsgeflecht zwischen Objekten und Teilobjekten, den historischen Ereignissen bzw. Daten sowie den Personen aufbauen zu k?nnen.

Auf diese Weise entstehen zahllose statistisch belegbare, digitale Interpretationsm?glichkeiten, die sich in interaktiven Anwendungen zug?nglich machen lassen. Dadurch k?nnen letztlich Bauforscher Datierungen von Bautypen, Bauformen und Konstruktionsweisen sch?rfen, Historiker den Ausbau von Herrschaftsterritorien spatio-temporal analysieren und Touristen vor Ort Erkl?rungsmuster für schwer erkennbare Baustrukturen inklusive ihres Alters angeboten bekommen.