17. September 2024

Das Thema der Reise war Programm: und so folgten wir auch mit unserer Route dem historischen Verlauf der Reconquista - mit Ausnahme von Burgos, das von Madrid aus einfach am besten zu erreichen war. Bereits der Name der Stadt verweist auf seine ursprünglich milit?rische Funktion (vgl. ?Burg“): 811 errichtete hier das noch junge K?nigreich von Asturien eine erste Befestigungsanlage im Kampf gegen die Mauren, die 931 gar zur Hauptstadt des K?nigreiches von León erhoben wurde. Ab dem 11. Jahrhundert diente der aufstrebende Ort dann den Kastiliern (die sich zwischenzeitlich mit den Leonesen vereinigt hatten) als Kr?nungsstadt. Vom finanziellen und kulturellen Reichtum, der im Zuge der Entstehung des Jakobsweges und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Folgeerscheinungen profitierte die ganze Region zwischen Südfrankreich (einem boomenden kulturellen Zentrum im Mittelalter) und Nordwestspanien - und damit auch Burgos. Anfang des neunten Jahrhunderts waren die Reliquien des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela aufgefunden worden und machten diese Stadtam Ende der damals bekannten Welt zum drittwichtigsten Pilgerort der Christenheit (unmittelbar nach Jerusalem und Rom). Die Pilgerstr?me mussten auf ihrem Weg ja versorgt, untergebracht und anderweitig verk?stigt werden und Burgos wurde zu einer wichtigen Etappe auf diesem Weg.

Von dieser mittelalterlichen French connection zeugt auch heute noch die pr?chtige, von der franz?sischen Gotik inspirierte Kathedrale, deren zahlreiche Fialen eine ?steinernen Wald“ bilden (Pierre Loti). Der sp?ter im isabellinischen Stil überformte Prachtbau bestach durch seine gewaltigen Alt?re und der nach oben strebenden Kuppel, unter der sich auch das Leergrab des kastilischen Nationalhelden El Cid befindet. Bald bemerkten wir, dass die ganze Stadt in seinem Bann stand; wir ersp?hten seine Bronzestatuen auf den Hauptverkehrsstra?en, sahen ihn als putziges Souvenir mit seinem Pferd Babieca in kleinen Touristenl?den und auf unz?hligen T-Shirts und Schlüsselanh?ngern.

Was hatte es mit ihm auf sich? Wir erfuhren von seiner Bedeutung für das spanische Nationalbewusstsein: als fahrender Raubritter hatte Rodrigo Díaz de Vivar in der zweiten H?lfte des 11. Jh. sowohl gegen Muslime als auch gegen Christen gek?mpft und dadurch einen Ruhm erlangt (etwa durch die Einnahme Valencias 1094), der ihm den Ehrennamen al-sayyid (volkssprachlich sidi, arabisch für ?mein Herr“) einbrachte und unter dem er noch bis heute als El Cid bekannt ist. Im Mittelalter legendenhaft in epischen Ges?ngen als ritterliche Idealfigur verkl?rt (z.B. im Cantar de Mio Cid (1235)), wurde er in der Moderne zum Nationalhelden schlechthin emporgehoben und unter Spaniens Diktator Franco politisch instrumentalisiert. Der vermeintlich gro?e christliche Kriegerfürst wurde so zur Symbolfigur des alten, k?mpferisch-katholischen Kastilien stilisiert. Sein Grab hatte er dem nationalistischen Philologen Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) zu verdanken, der diesem Werk sein nahezu gesamtes akademisches Leben gewidmet hatte. Ziel seines Wirkens war die F?rderung eines spanischen Nationalstaatsgedankens durch eine einigende, vorbildhafte Figur der Geschichte – ein kulturelles Ph?nomen, das man überall im Europa des 19. Jahrhunderts vorfinden kann (man denke nur an das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald).

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Burgos befindet sich die ehemalige Zisterzienserinnenabtei Las Huelgas Reales, die den kastilischen K?nigen lange Zeit als Grabesst?tte diente. 1187 von Alfons VIII. und seiner Frau Eleonore Plantagenet (die Tochter des englischen K?nigs Heinrichs des Zweiten und Eleonore von Aquitanien) gegründet, sollte es als wohlhabendes Nonnenkloster adligen Frauen ein wohliges Domizil bieten. Mit anderen Worten, des Klosters Name war Programm: ?k?nigliches Freizeitdomizil“, auch wenn die typisch nüchterne zisterziensische Architektur darüber zun?chst hinwegt?uschen mag. Der ?btissin des Klosters kamen dabei weitreichende, bischofs?hnliche Vollmachten über das K?nigreich Léon und Kastilien zu, die ihr – in der m?nnerdominierten Kirchenwelt ungerne gesehen - erst 1873 vom Zweiten Vatikanischen Konzil entzogen wurden.

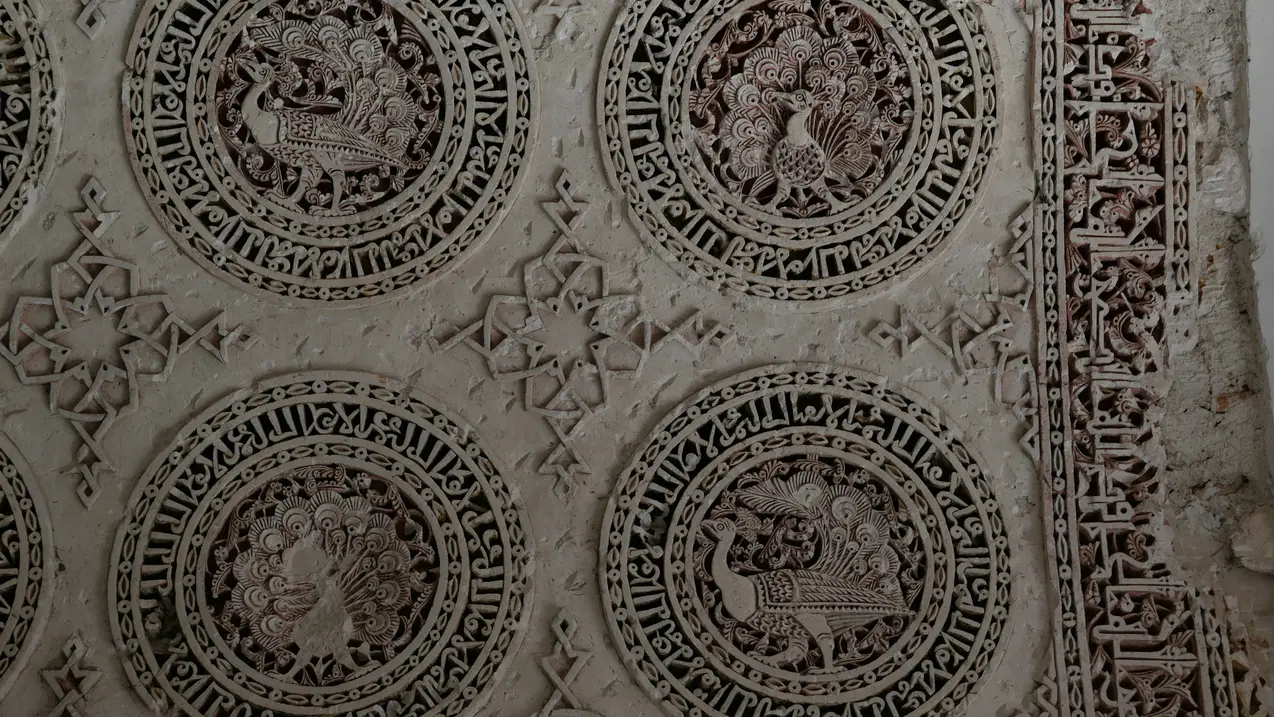

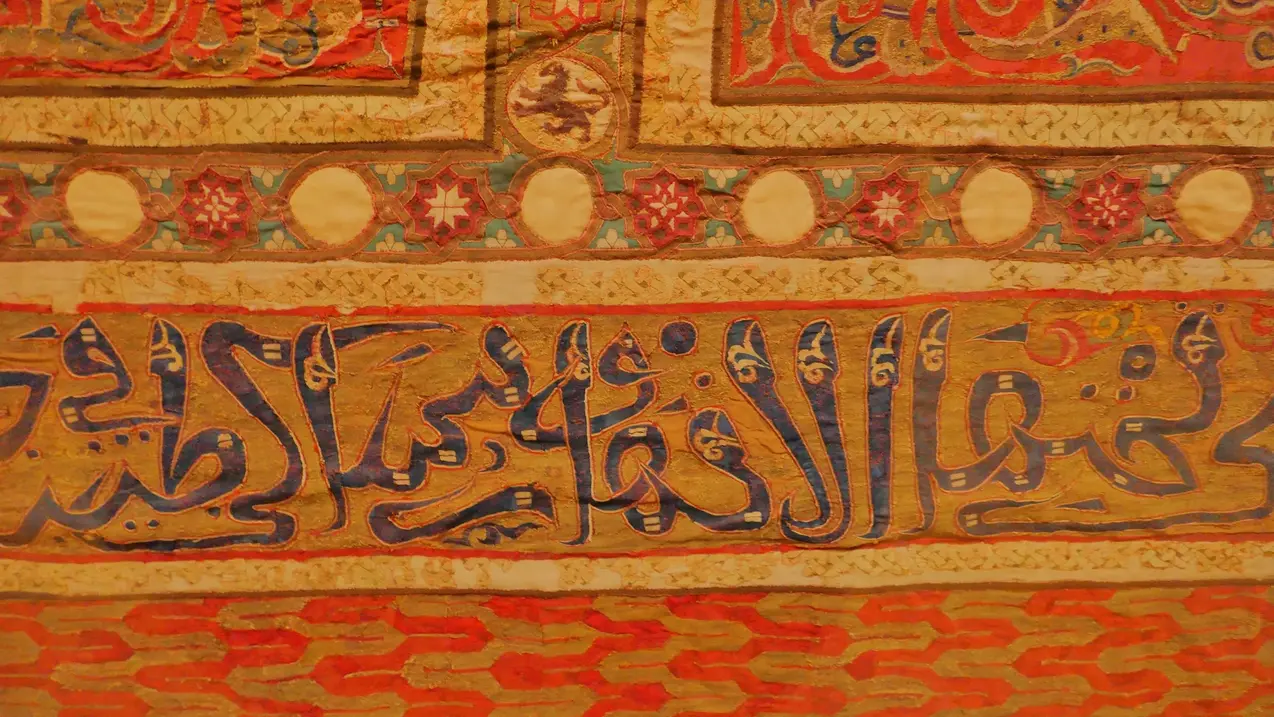

Das an die Abtei angeschlossene Museum für mittelalterliche Stoffe enth?lt textile Exponate, die oft den Gr?bern entnommen wurden - obwohl die meisten dieser Gr?ber durch napoleonische Soldaten gesch?ndet worden waren. Ein besonderes Stück ist die Original-Standarte des almohadischen Heeres (péndon), die in der Schlacht bei Las Navas de Tolosa von den Christen erbeutet werden konnte.

Noch am gleichen Tag fuhren wir nach Asturien weiter. Unsere Blicke wurden immer stutziger, als wir der alpinen, sommergrünen Landschaft um uns herum gewahr wurden: wahrhaftig, man h?tte es nicht von der Schweiz unterscheiden k?nnen.