Exkursion Frankreich / Elsass

Text: Nele Hielscher Fotos: Patrick Cassitti

Einleitung

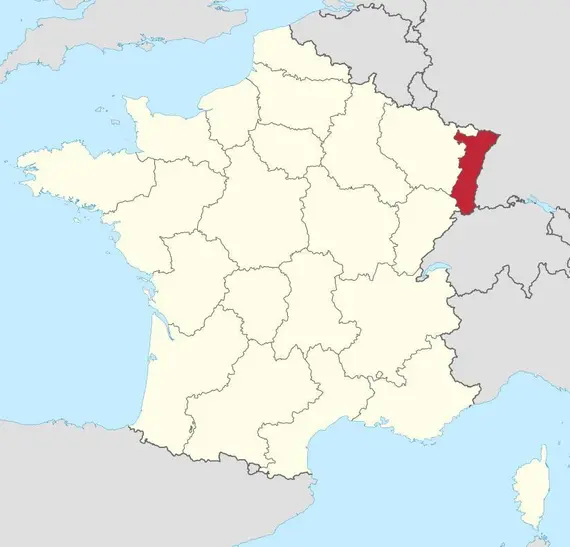

Das Ziel der Exkursion, die heutige franz?sische Verwaltungsregion Elsass, ist ein Gebiet, das eine sehr wechselvolle Geschichte hat. Seit es 496 als Teil des Herzogtums Alemannien zum Fr?nkischen Reich geh?rte, wechselte es diverse Male die politische Zuordnung. Alleine nach der Reichsteilung des Fr?nkischen Reiches wechselte das Elsass vier Mal seine Zugeh?rigkeit (842 Mittelfr?nkisches Reich, 870 Ostfrankenreich, 913 Westfrankenreich, 925 wieder Ostfrankenreich). Bis ins 17. Jahrhundert blieb es dann Teil des Heiligen R?mischen Reiches. Seit dem 30-j?hrigen Krieg annektierte Louis XIII nach und nach Teile des Elsasses, sodass es bis zum Frankfurter Frieden 1871 Frankreich angeh?rte. Zum Deutschen Kaiserreich geh?rte es dann wiederum bis zum Ende des Ersten Weltkrieges und wurde, gem?? dem Versailler Vertrag, danach wieder an Frankreich abgetreten. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Elsass noch einmal von den Deutschen besetzt, seit 1945 befindet es sich jedoch wieder unter franz?sischer Regierung. Dieses Hin und Her der Regierung l?sst sich im Elsass noch an den Ortsnamen mit deutschen Entsprechungen sowie an der Mentalit?t der Menschen erkennen, die sich schlicht als Els?sser verstehen.

Seit 1973 ist das Elsass eine Verwaltungsregion Frankreichs, mit der Hauptstadt Stra?burg. Sie besteht aus den beiden Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin und ist mit 8.280 km? die fl?chenm??ig kleinste Region auf dem franz?sischen Festland.

Das Exkursionsprogramm umfasste Stationen zu den verschiedensten arch?ologischen Denkm?lern und anderen Sehenswürdigkeiten. Der zeitliche Schwerpunkt lag hier, gem?? dem Lehrstuhl, auf dem Mittelalter und der Neuzeit. Zum Thema Festungen wurden Burgen des Mittelalters sowie des 17. Jahrhunderts und der beiden Weltkriege besucht. Mit Stra?burg und Colmar wurden mittelalterliche St?dte angefahren, die in einigen Bereichen noch ihr mittelalterliches Stadtbild aufweisen. Der kirchliche Bereich wurde mit einer Station am Odilienberg-Kloster sowie diverser Gottesh?user abgedeckt. Der Bergbau in den Vogesen am Beispiel der Sainte-Marie-aux-Mines und die Textildruckindustrie in Mühlhausen, die im Textildruckmuseum ihre Geschichte erz?hlt, bildeten die industriellen Stationen der Exkursion.

Programm

Montag, 24.09.

Nach der Ankunft am 24.09. in Stra?burg haben wir das dortige arch?ologische Museum besucht. Es befindet sich seit Ende des 19. Jahrhunderts im Untergeschoss des Rohan-Schlosses und besitzt laut des Kurators eine der umfangreichsten vor- und frühgeschichtlichen Sammlungen Frankreichs. Leider beziehen sich nur die letzten Ausstellungsstücke des Rundganges auf die Merowingerzeit, worunter vor allem Waffen und Schmuck pr?sentiert wurden. Das Museum hebt besonders den Baldenheim-Helm und das Grab der Hochfeldener Hunnenfürstin hervor. Die Ausstellungsform, gerade von den mittelalterlichen Stücken, ist aber recht trocken. Der Eindruck von Begeisterung für die Stücke, den man von der Homepage bekommt, spiegelt sich in der Pr?sentation der Funde nicht wieder.

Dienstag, 25.09.

Am 25.09. haben wir zun?chst das Stra?burger Münster besichtigt. Das Liebfrauenmünster (frz. Cathédrale Notre-Dame) wurde 1176 bis 1439 aus Vogesensandstein errichtet. Die Fundamente weisen auf Vorg?ngerbauten hin, bei denen es sich um eine karolingische Basilika, die 1007 abbrannte und dessen Nachfolger, das Wernhersche Münster, handelt. Die Erneuerung dieses Münsters führte zur heutigen Kathedrale. Es wurde zun?chst im romanischen Stil errichtet und dann im gotischen Stil weitergeführt. Charakteristisch ist die asymmetrische Form, die sich dadurch ergibt, dass der Südturm nie gebaut wurde.

In Rosheim besuchten wir die St. Peter und Paul Basilika. Sie wurde ab 1145 als Nachfolger einer merowingischen oder karolingischen Kirche im romanischen Stil errichtet. 1385 wurden der Glockenturm und das Geb?lk von Feuer zerst?rt und im gotischen Stil wieder aufgebaut. Seit dem 18. Jahrhundert wurde die Kirche nach dem Geschmack der Zeit ver?ndert: Die Fenster des Seitenschiffes wurden vergr??ert, die W?nde getüncht sowie das Mobiliar erneuert. 1969 fanden umfassende Restaurierungsarbeiten statt, bei denen man versuchte, die ursprüngliche Kirchenausstattung wiederherzustellen. Daher erscheint die Kirche von St. Peter und Paul heute fast wieder vollkommen romanisch. Der gotische Turm f?llt jedoch sofort wegen seiner Architektur und der anderen Farbe auf, da er aus rotem Sandstein errichtet wurde, wohingegen der Rest der Kirche aus gelbem Sandstein besteht.

Bei dem Besuch des Odilienberges wurde schnell klar, dass das Kloster St. Odilien/Hohenburg nur von sekund?rer Bedeutung dieses Ortes war. In dem ?ltesten noch erhaltenen Teil des Klosters, der Kreuzkapelle aus dem 11. Jahrhundert, befindet sich jedoch ein merowingischer Sarkophag, bei dem es sich vermutlich um das Grab Ettichos und seiner Frau Bereswinde handelt. Au?erhalb des Klostergeb?udes liegt ein frühmittelalterliches Gr?berfeld, das aus mehreren Felsgr?bern besteht, die 1930/1934 ge?ffnet und arch?ologisch untersucht wurden. Um den Berg herum befindet sich die sogenannte Heidenmauer. Sie wurde lange für pr?historisch gehalten, doch Untersuchungen (dendrochronologisch und C14-Methode) an Eichenholzklammern, mit denen die Steine der Mauer verbunden waren, datie-ren sie ins ausgehende 7. und beginnende 8. Jahrhundert. Vermutlich stammen die Holzklammern jedoch von einer Reparaturphase, sodass eine endgültige Datierung der Mauer noch immer offen steht.

Mittwoch, 26.09.

Der 26.09. begann mit der Besichtigung von Burg Fleckenstein. Eine genaue Datierung der Bauphasen ist bei dieser Burg meist nicht m?glich, da das Archiv der von Fleckenstein nicht vollst?ndig erhalten ist. Ins 12. Jahrhundert wird aber der Bau einer Filterzisterne festgesetzt, was die früheste Datierung auf Burg Fleckenstein darstellt. Die zahlreichen Felskammern datieren ins sp?te Mittelalter oder in die frühe Neuzeit. 1680 wurde die Burg durch franz?sische Truppen gesprengt. Seit Beginn der 1990er Jahre finden Restaurierungsarbeiten statt, in deren Zuge auch Grabungen von 1996-2000 durch R. Krill durchgeführt wurden.

Am Nachmittag war unser Ziel die Maison de l’Archéologie in Niederbronn. Mit Funden von der pr?historischen Zeit bis in die Neuzeit bot es einen ausführlichen ?berblick über die arch?ologische Forschung im Nordelsass. Auch Kleinfunde von den Grabungen auf Burg Fleckenstein wurden ausgestellt.

Eine spontane Entscheidung war es, aufgrund der Wetterlage, statt Ober- und Unterwindstein die Maginotlinie aus dem Zweiten Weltkrieg zu besichtigen. Hierzu bekamen wir eine Führung in dem Artilleriewerk Schoenebourg. In der 2 ? stündigen Führung besichtigten wir lediglich einen kleinen Teil der Anlage, dennoch bekam man einen Einblick in die Schlafr?ume, die ?rztliche sowie materielle Versorgung und die Wehrhaftigkeit des Bauwerkes. Hierbei wurde für uns einer der absenkbaren Türme bet?tigt, dessen Wirkung auf die Au?enansicht des Werkes wir über einen Bildschirm verfolgen konnten.

Donnerstag, 27.09.

Das deutsche Gegenstück zur Maginotlinie aus dem Ersten Weltkrieg besichtigten wir einen Tag sp?ter, am 27.09.: Die Feste Kaiser Wilhelm II. Bei ihrer Errichtung zwischen 1893 und dem Kriegsbeginn wurde Pionierarbeit im Bereich des Stahl- und Betonbaus sowie bei der Verwendung von Elektrizit?t geleistet. Bei der Besichtigung der Festungsanlagen der beiden Weltkriege bemerkte man sofort den Prototypcharakter, den die Feste Wilhelm II. für die Maginotlinie hatte.

Die Besichtigung der Humanistenbibliothek in Schlettstadt sp?ter am Tag stellte ein pers?nliches Highlight dar. Sie besteht aus zwei Bibliothekssammlungen, zum einen die der Humanistenschule und zum anderen die der Privatbibliothek von Beatus Rhenanus. Bei seinem Tod 1547 umfasste seine Sammlung rund 670 Bücher und Handschriften, von denen viele nur in geringen Auflagen vorhanden waren und damit einen gro?en Wert aufwiesen. Heute ist die Bibliothek in einer ehemaligen Markthalle nahe der gotischen Kirche St. Georg untergebracht und geh?rt seit 2011 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.

Freitag, 28.09

Am 28.09. fuhren wir in die mittleren Vogesen, in eines der Hauptabbaugebiete der Montanindustrie der Vogesen des 16.-19. Jahrhunderts: Sainte-Marie-aux-Mines. Durch C14-Datierungen konnte hier schon eine Bergbaut?tigkeit ab dem 10. Jahrhundert festgestellt werden. Der Schwerpunkt lag jedoch im Zeitraum des Einsetzens vom Silberabbau, ab dem 16. Jahrhundert. 1961-1980 wurden die 50 km langen Stollensysteme erforscht und dokumentiert. Mit der St. Louis-Eisenthür besichtigten wir eines der wichtigsten von ihnen. Von 1530 bis zum Ende des 16. Jahrhunderts wurde hier Silber abgebaut, jedoch hielt die Bergbaut?tigkeit noch bis ins 18. Jahrhundert an. Besonders eindrucksvoll war, dass man die verschiedenen Bergbautechniken erkennen konnte: Die schichtweise Abtragung des Gesteins und die mehrstufige Abtragung, die sp?ter eingeführt wurde, um die Gesteinsschichten besser absprengen zu k?nnen.

Am Nachmittag besichtigten wir die Hohk?nigsburg, einen Touristenmagneten, der den romantischen Gedanken einer Ritterburg bedient. Nach der Zerst?rung von 1633, wurde sie jedoch erst 1901 wieder errichtet. Der Architekt Bodo Ebhardt wurde bei seiner Rekonstruktion von Arch?ologen, Historikern und Wissenschaftlern seiner Zeit in umfangreichen Ma? kritisiert. Auch bei unserer Besichtigung konnten wir viele widersprüchliche Ma?nahmen Ebhardts erkennen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie viel die Menschen in rund 260 Jahren über die Konstruktion der damaligen Burgen vergessen hatten. Dennoch gibt die rekonstruierte Burg zumindest einen Eindruck von der Gr??e und M?chtigkeit des damaligen Bauwerkes wieder.

Samstag, 29.09.

Unser Ziel am 29.09. war die Stadt Colmar und das dortige Unterlinden-Museum. Ein kurzer Stadtrundgang auf eigene Faust ergab nur einen flüchtigen Eindruck der Altstadt. Auch eines der Sehenswürdigkeiten, die Maison Pfister aus dem 16. Jahrhundert, war wegen Renovierungsarbeiten abgedeckt. Im Unterlinden-Museum bekamen wir eine Führung, die sich haupts?chlich mit dem wichtigsten Exponat, dem Isenheimar Altar, besch?ftigte. Kurz konnten wir noch einen Blick auf die Sammlungen der Ur- und Frühgeschichte, R?mer- sowie Merowingerzeit des Museums werfen.

Der n?chste Programmpunkt war die Festung Neuf-Brisach. Die Festungsanlage von 1700 ist trotz st?ndiger Besiedlung und Kriegszerst?rungen in einem eindrucksvollen Zustand. Die Verteidigungsanlagen und einige Teile der Innenbebauung sind noch immer fast vollst?ndig erhalten. Neuf-Brisach wurde erbaut, nachdem der franz?sische K?nig seine Verteidigungsanlagen nahe des Rheins verloren hatte. Die neue Festung sollte das mittlere Elsass schützen. Mit einem oktogonalen Kern und einer sternenf?rmigen Grabenanlage, die diverse Bastionen und Schutzwerke beinhaltete, stellt die Stadt eine für damalige Verh?ltnisse h?chst moderne Befestigungsanlage dar. Es ist sehr schade, dass die Stadt unter starkem Geldmangel leidet. Die Festung ist sehr eindrucksvoll und w?re es wert, sie touristisch etwas mehr aufzubereiten.Als letzten Punkt des Tages besichtigten wir die Abteikirche in Ottmarsheim aus dem 11. Jahrhundert. Die Besonderheit dieser Kirche ist ihre Architektur. Die oktogonale Form erinnert stark an die Pfalzkapelle in Aachen, dem Begr?bnisort Karls des Gro?en. Diese fungierte wohl auch als Vorbild für den Erbauer, denn in Ottmarsheim befindet sich die Begr?bnisst?tte eben dieses Mannes in der Mitte der Kirche.

Sonntag, 30.09.

Aufgrund der florierenden Textilindustrie des 18. und 19. Jahrhunderts in Mühlhausen besichtigten wir am letzten Tag das dortige Textildruckmuseum. Neben den verschiedenen Stoffen und dem geschichtlichen Hintergrund zum Aufstieg Mühlhausens zur Industriestadt, wurde uns auch der Prozess des Textildruckens des 18. und 19. Jahrhunderts in einer Führung n?her gebracht. Die Sonderausstellung zeigt den Wandel von Stoff und Kleidung in der Gesellschaft: Die Entwicklung von verkleinerten Nachbildungen von Erwachsenenkleidung zu den ersten Kinderkleidern und die Ausbildung von Stoffmotiven.

Fazit

Die Exkursion ins Elsass gab einen umfangreichen Einblick in eine Region, die seit Jahrhunderten ein Grenzgebiet ist. Befestigungswerke stellten bei den Exkursionszielen einen Schwerpunkt dar. Zum einen konnte man an den Burgen und Festungsanlagen den Wandel in der Art der Verteidigung nachempfinden. Vor allem mit der Einführung von Schusswaffen kann man eine ver?nderte Befestigungsstrategie erkennen. Diese werden an Hand von Umbauma?nahmen an schon bestehenden Burgen ersichtlich, wie bei Burg Fleckenstein oder finden Einzug in Neuerrichtungen, wie in Neuf-Brisach, denen selbst Panzerkanonen aus dem Zweiten Weltkrieg nur wenig anhaben konnten. Zum anderen gibt das Elsass die M?glichkeit franz?sische und deutsche Befestigungen zu besichtigen. Hierdurch kann man sie vergleichen und gegebenenfalls Beeinflussungen feststellen, wie es bei der Kaiser Wilhelm Feste und der Maginotlinie der Fall war.

Aber auch abgesehen von den Befestigungen, konnten die anderen Exkursionsziele neue Eindrücke vermitteln. Die St. Louis-Eisenthür zum Beispiel gibt noch einen Einblick in die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ma?nahmen des Bergbaus. Mir bekannte Bergwerke in Deutschland wurden h?ufig noch bis ins 19. oder 20. Jahrhundert genutzt und dementsprechend ausgebaut, sodass man die Frühphase der Montanindustrie nicht mehr erkennen konnte. Darüber hinaus hat mich auch das Gotteshaus in Ottmarsheim mit seiner eigentümlichen oktogonalen Form und vor allem die die Heidenmauer beeindruckt, dessen Datierung auch heute noch nicht ganz sicher ist.

Die unterschiedliche Thematik der Ziele hat die Exkursion insgesamt sehr interessant gestaltet und stellte sicher, dass für jeden der Teilnehmer ein H?hepunkt dabei war.